理科での活用ポイント

理科教育とシンキングツール

理科の学習では「なぜ?」という疑問をもとに課題を解決する活動が中心となるため、「情報の収集、整理、比較、解釈」といった思考場面が連続することになります。また、様々な社会的課題に対して、科学的事実をもとに解決法を導き出すことも、学びの重要な要素となっています。

シンキングツールは、情報の視覚化・選択・序列化といった操作を容易にすることができ、解決すべき課題に応じて、その思考過程をサポートしてくれます。そのため、理科の授業の中でこれらのツールを活用することを通して「科学的思考」の場面をより高度化し、有意義なものにすることができます。

理科教育でのシンキングツール活用の基本的な考え方

理科の学習では「なぜ?」という疑問をもとに課題を解決する活動が中心となるため、「情報の収集、整理、比較、解釈」といった思考場面が連続することになります。

また、様々な社会的課題に対して、科学的事実をもとに解決法を導き出すことも、学びの重要な要素となっています。

理科の授業の中でこれらのツールを活用することを通して「科学的思考」の場面をより高度化し、有意義なものとできるのではないでしょうか。

理科教育でのシンキングツール活用のポイント

2つの思考場面とシンキングツールの活用

理科の学習においては、大きく分けて2つの思考場面が考えられます。

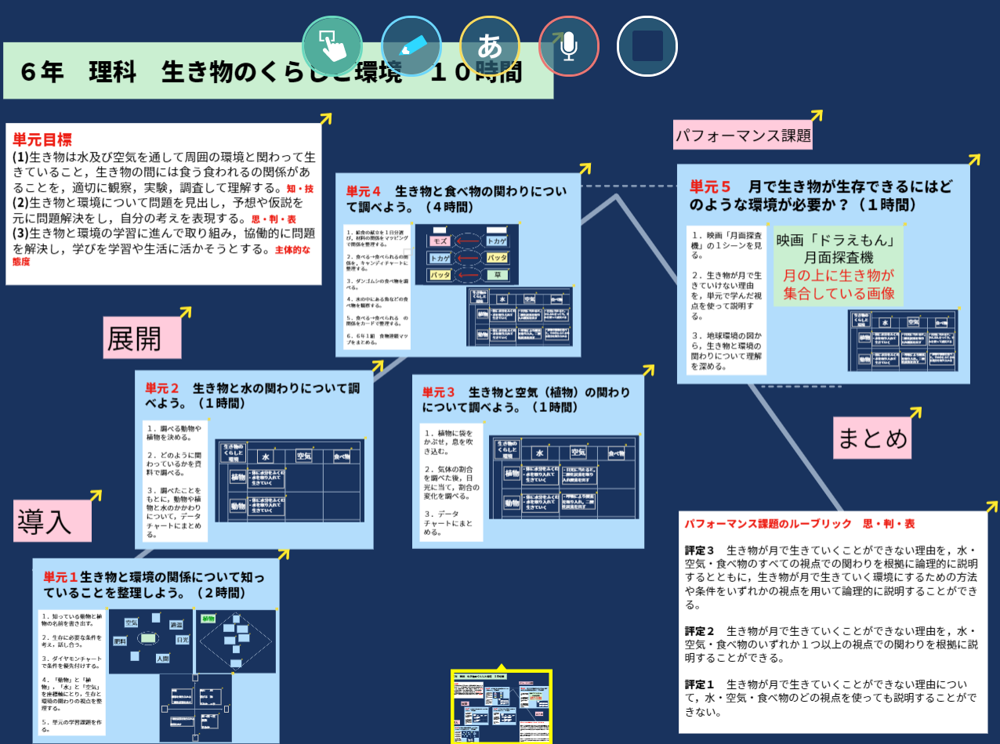

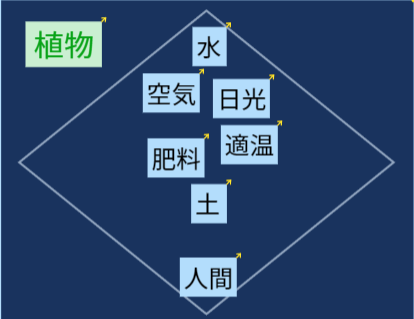

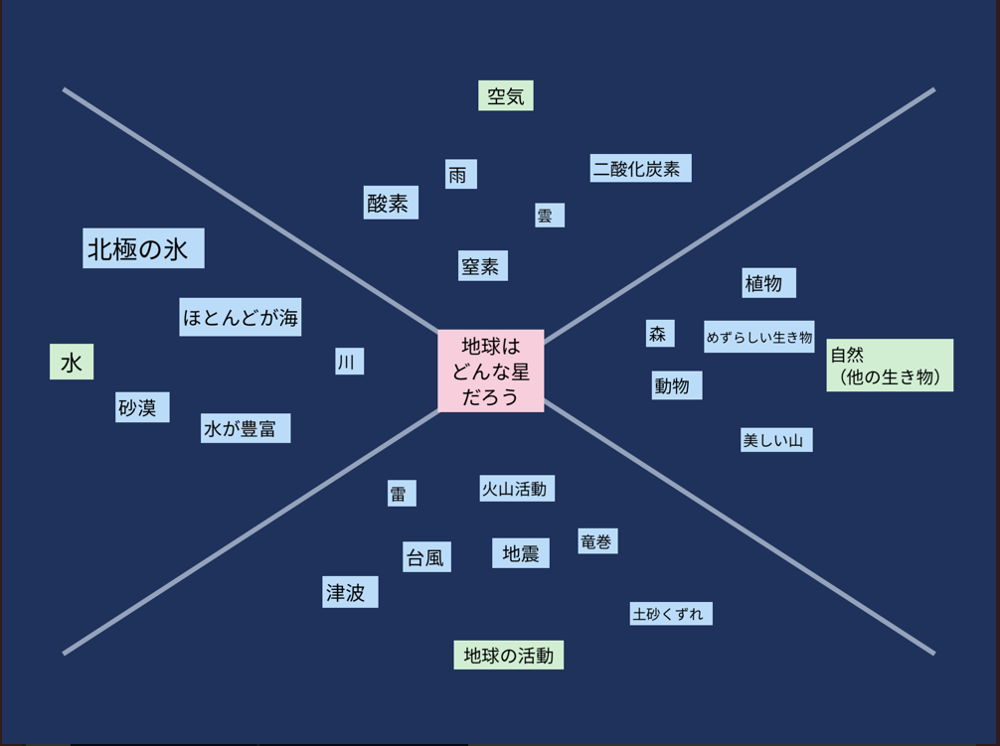

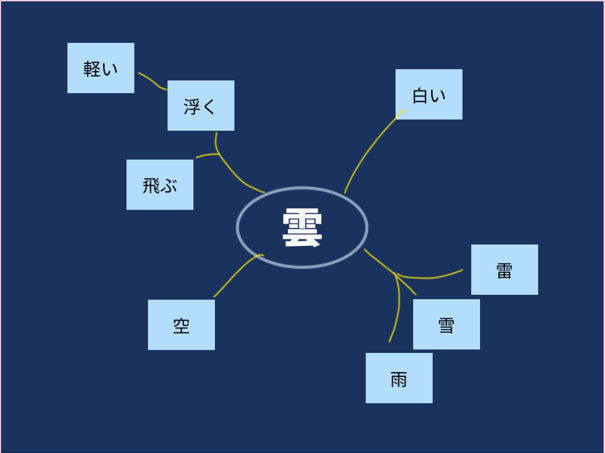

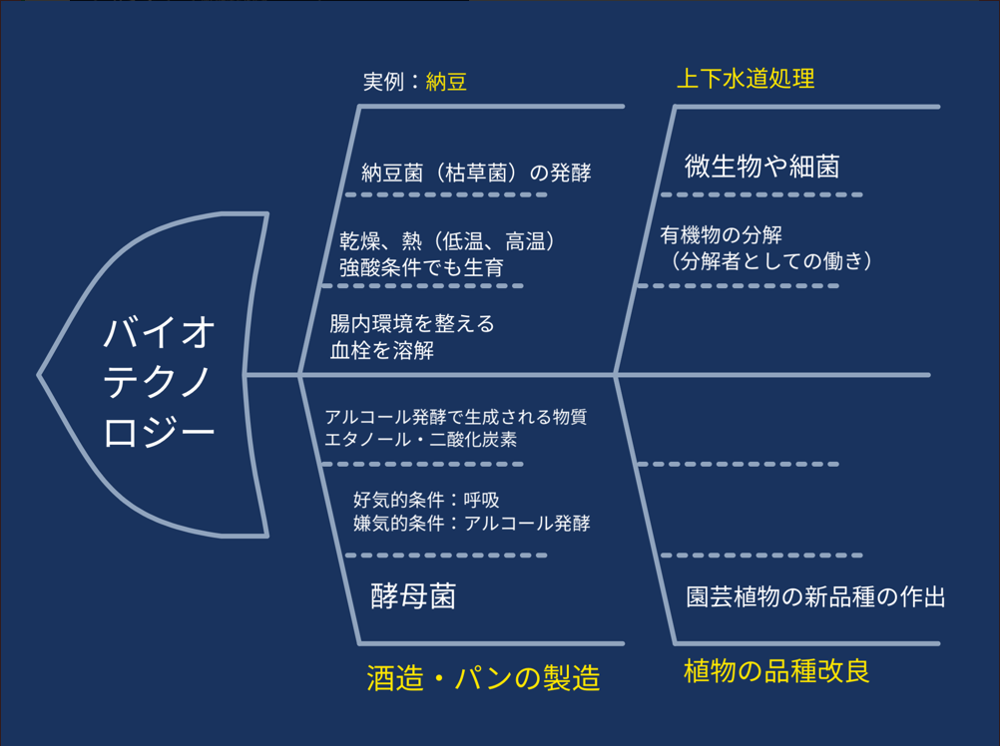

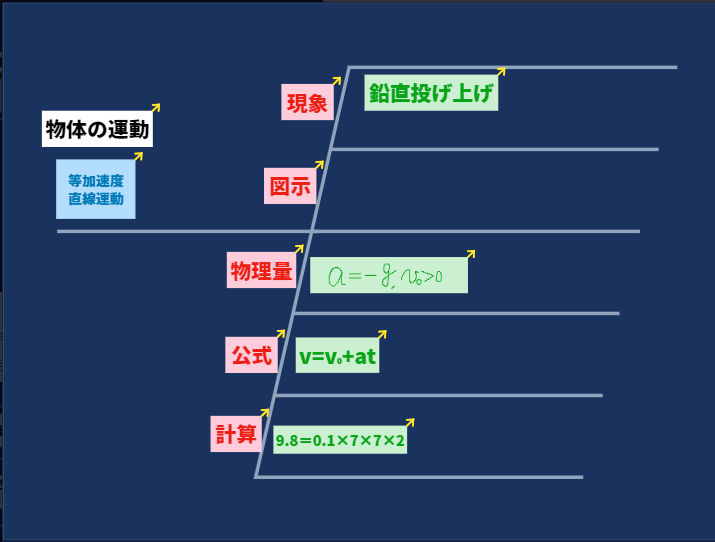

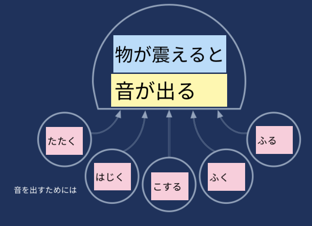

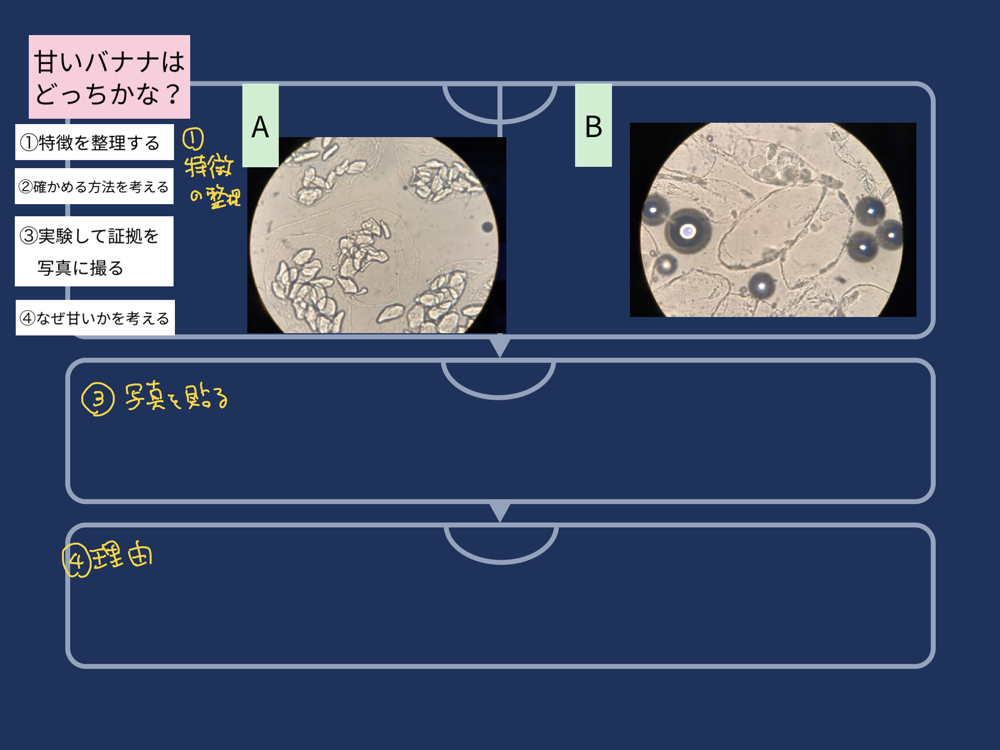

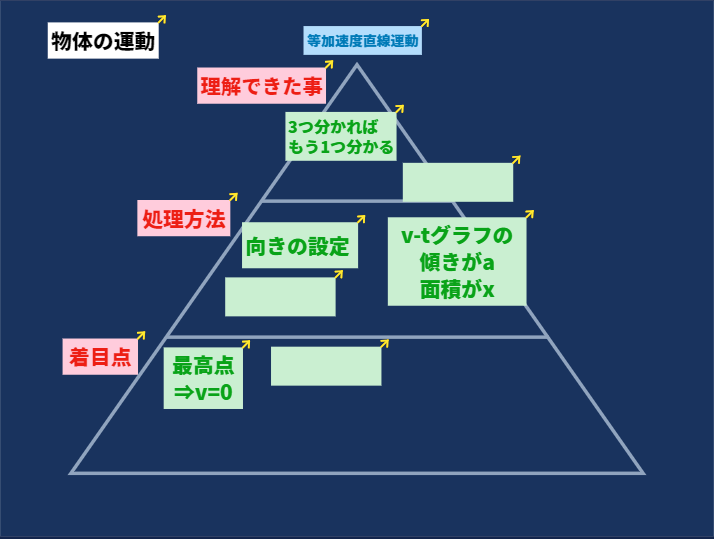

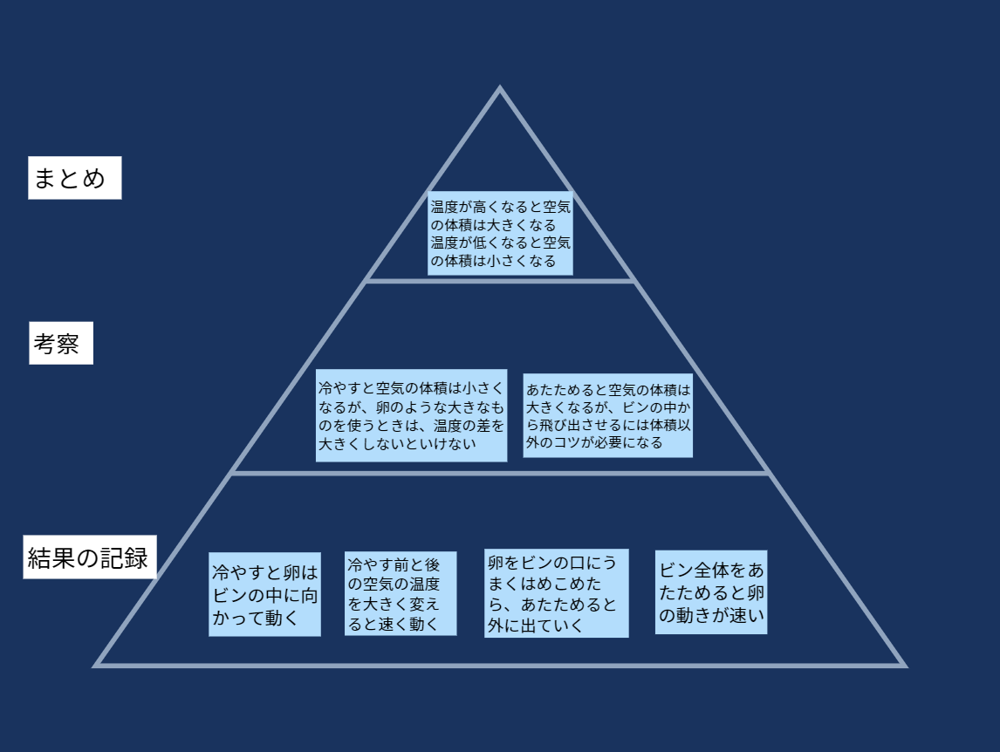

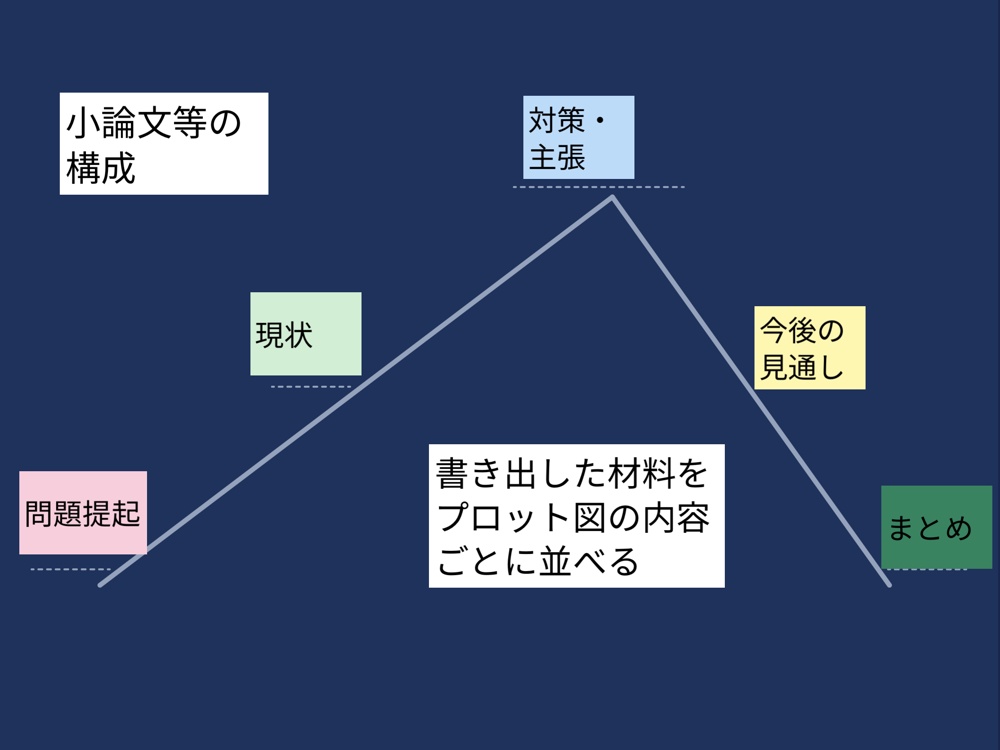

① 実験・観察活動の結果、あるいはそれらと既習内容を材料にして、科学的事実を推論する過程(左図)

これは一般的な教育課程の中で展開されています。理科用語や記号などを暗記することに終始するのではなく、「情報を比較したり、組立てたりすることで、論理的に思考する」という、まさに「科学する姿勢」につながる場面です。

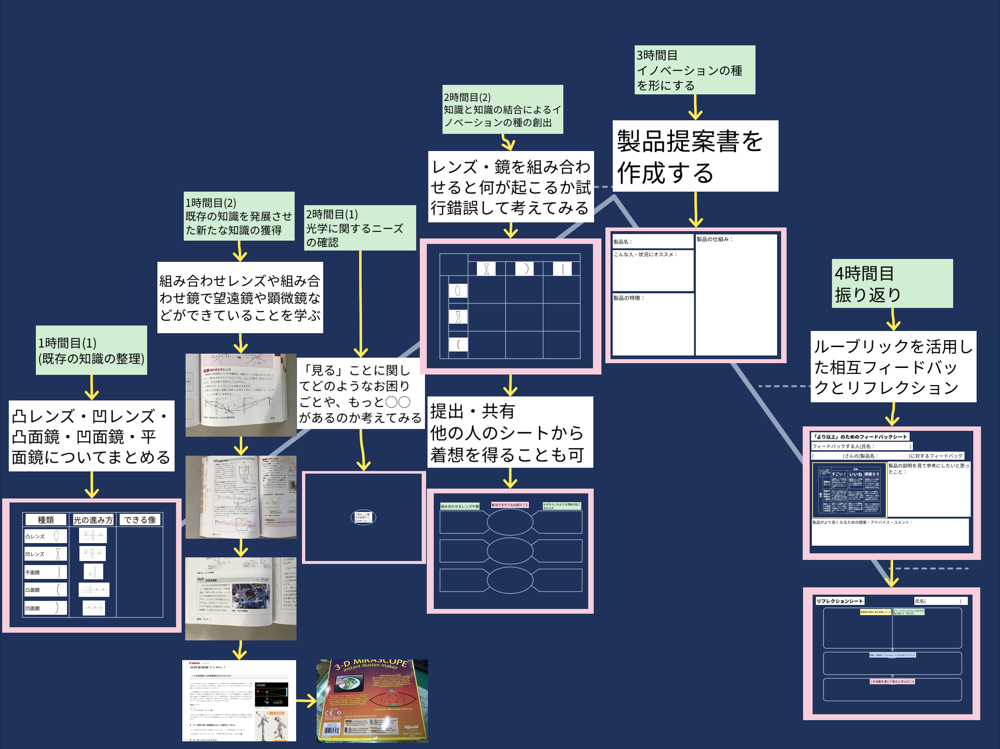

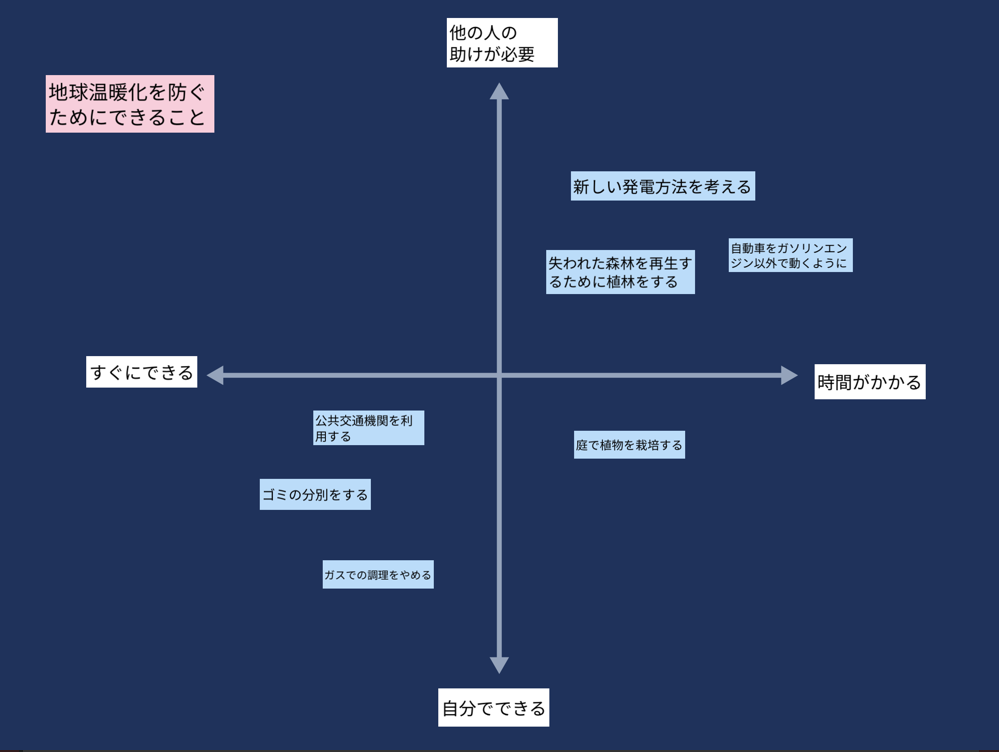

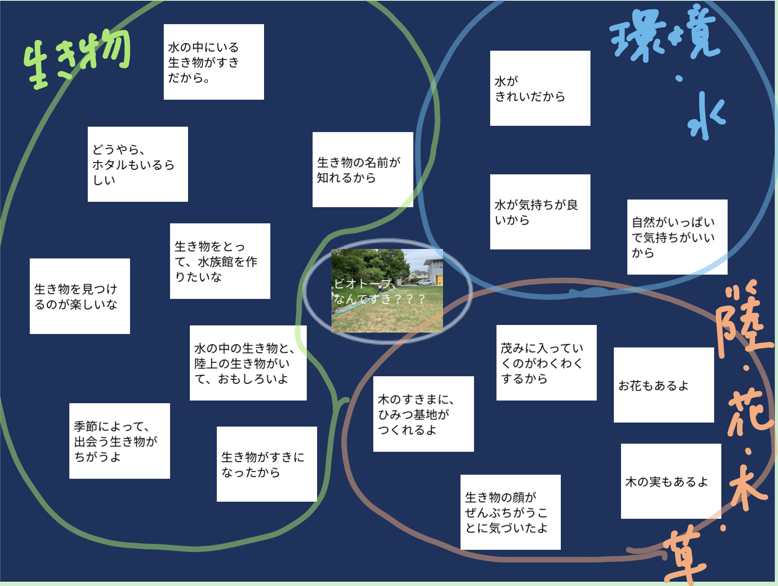

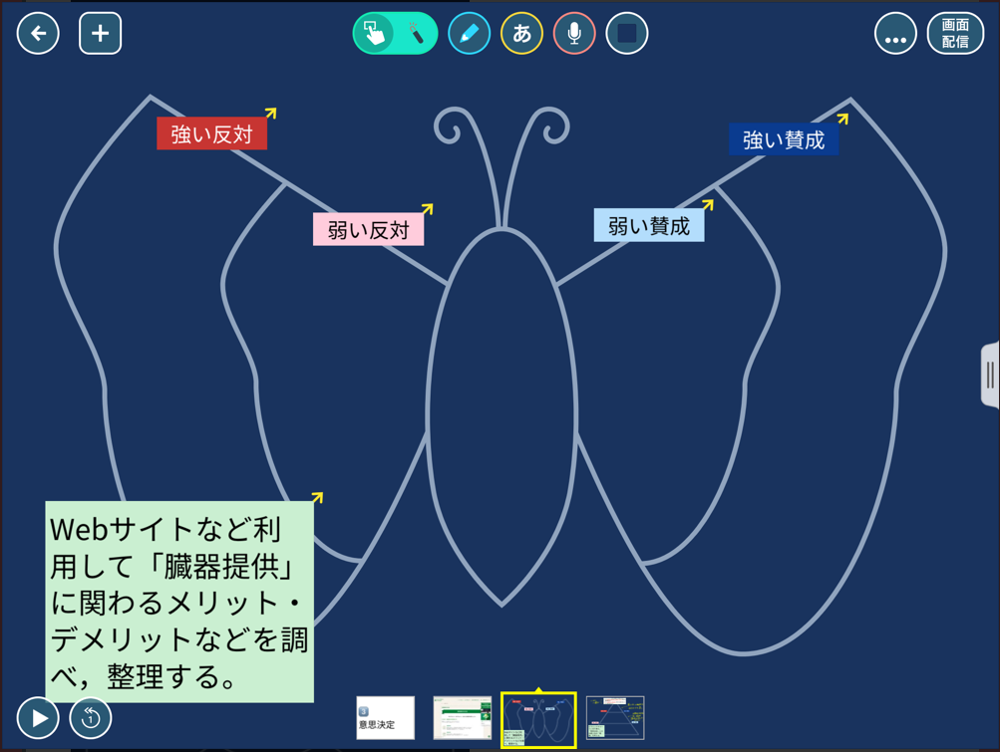

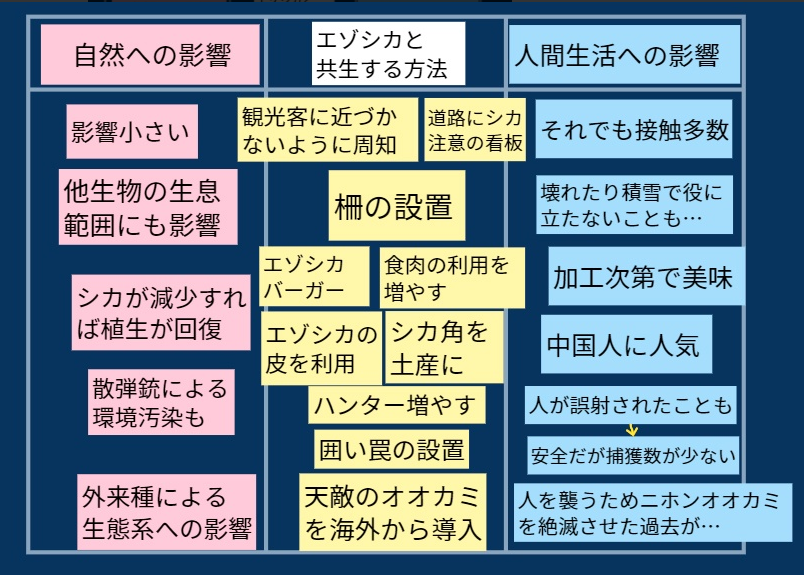

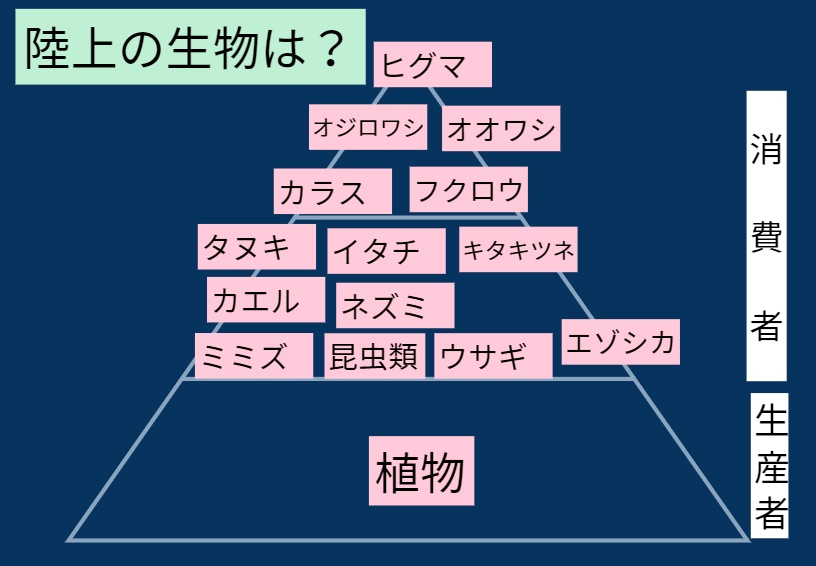

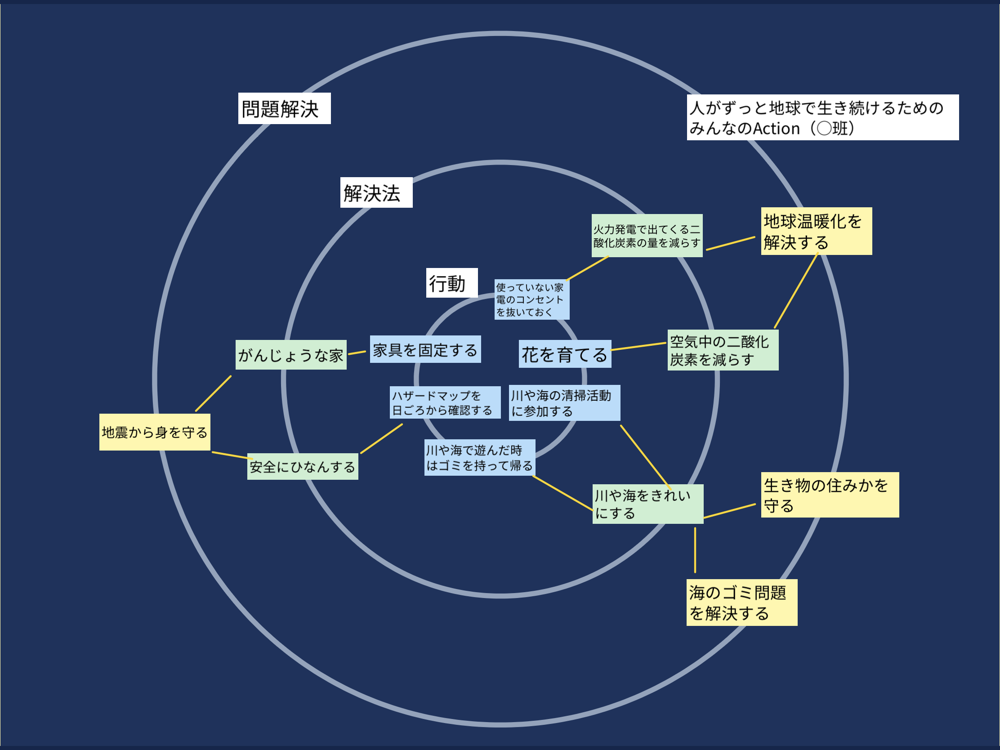

② 既習内容にとどまらず、設定した課題や社会的課題に対して、解決に向けて多角的・多面的なアプローチを試みる過程

これは、教育課程の中では具体的なものが示されていないが、社会に参画する態度の育成にもつながる重要な教育活動です。自らの生き方にもつながる内容に取り組む中で、新たな価値観を見出すことにもつながる場面です。

左図:岡山県備前市立香登小学校 津下哲也先生/右図:大手前高松中学・高等学校 合田 意先生

以下に示すシンキングツール(思考ツール)指導案は、このいずれかまたは両方に取り組む具体的事例で、できらだけ多くの先生方に必要な情報にたどり着いていただけるように、校種・学年で分類してあります。

その下には、シンキングツールの様々な活用方法を参考にしていただけるように、シンキングツール別の活用例にリンクを貼っています。ここでは他教科も含めての活用例を見ていただくことができます。ぜひご活用ください。

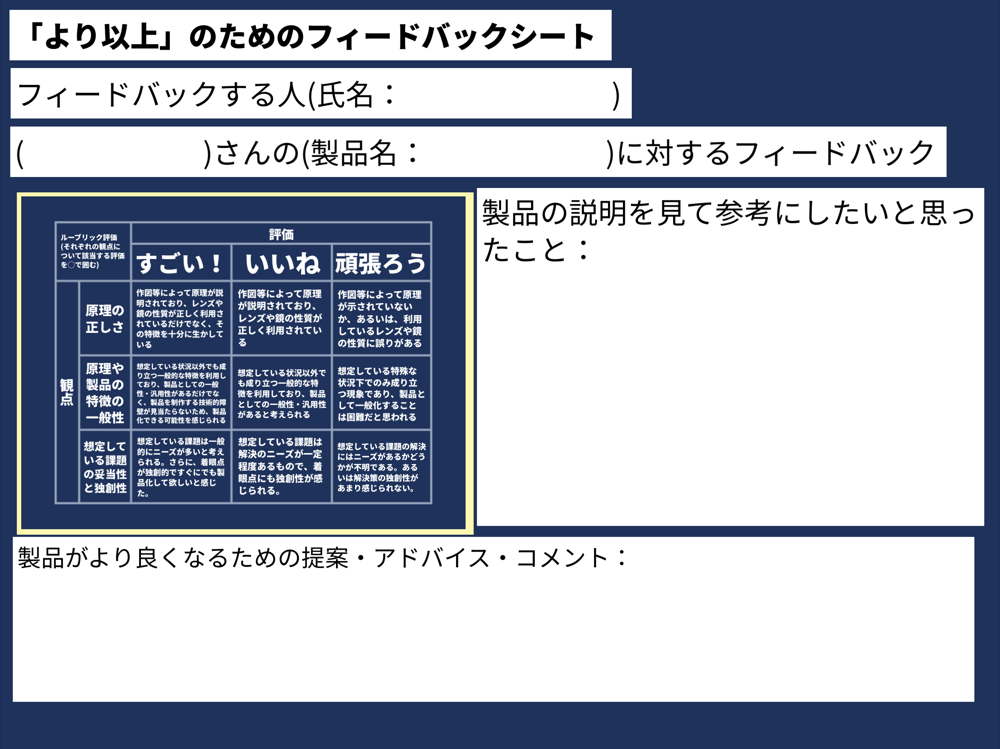

応用的な活用・ブラッシュアップのためのポイント

各シンキングツールの具体的な活用イメージ

各シンキングツールの具体的な活用イメージをまとめます。自分自身の授業にシンキングツールを取り入れる際の参考にご参照ください。

順序付ける(基準をもとにして情報を並び替えることで思考を促す)

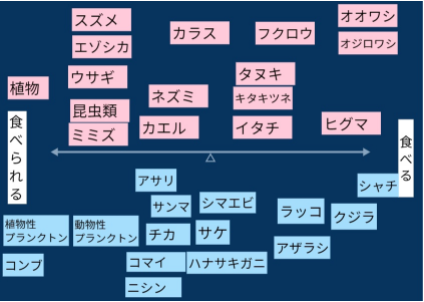

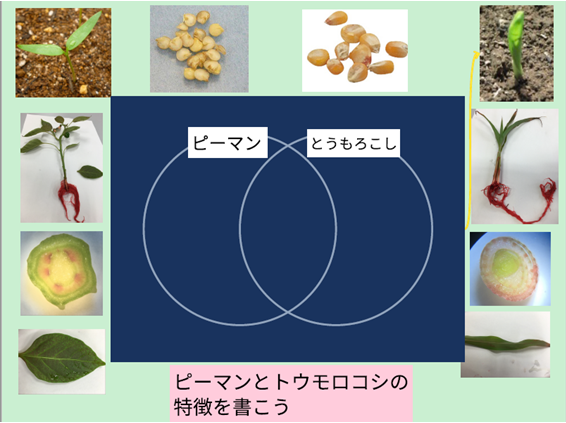

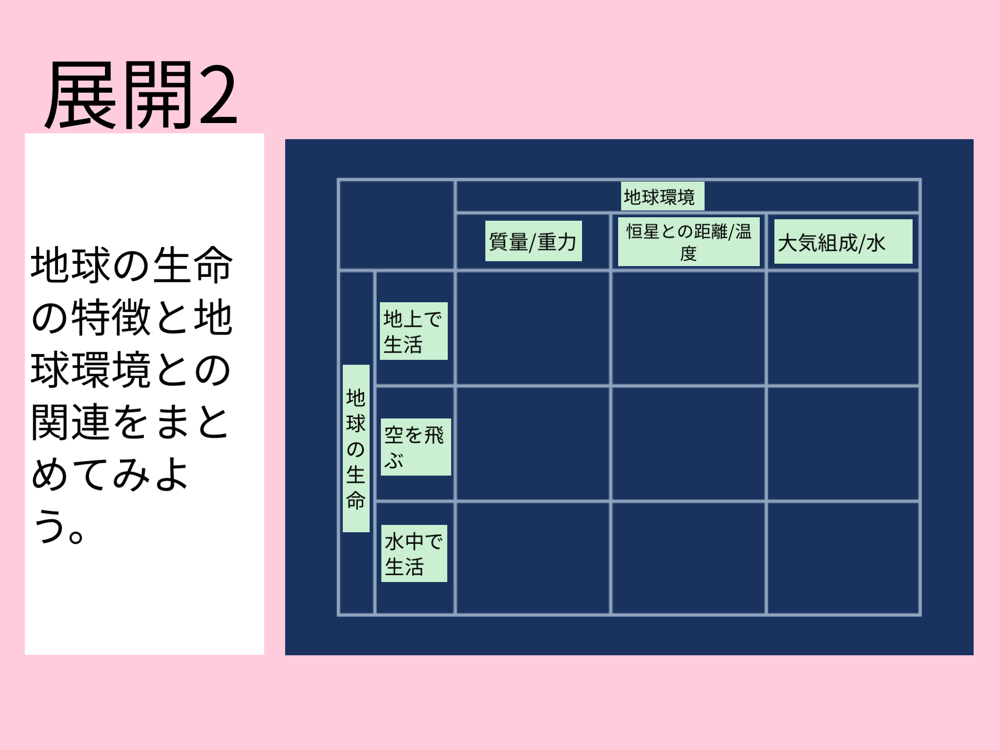

比較する

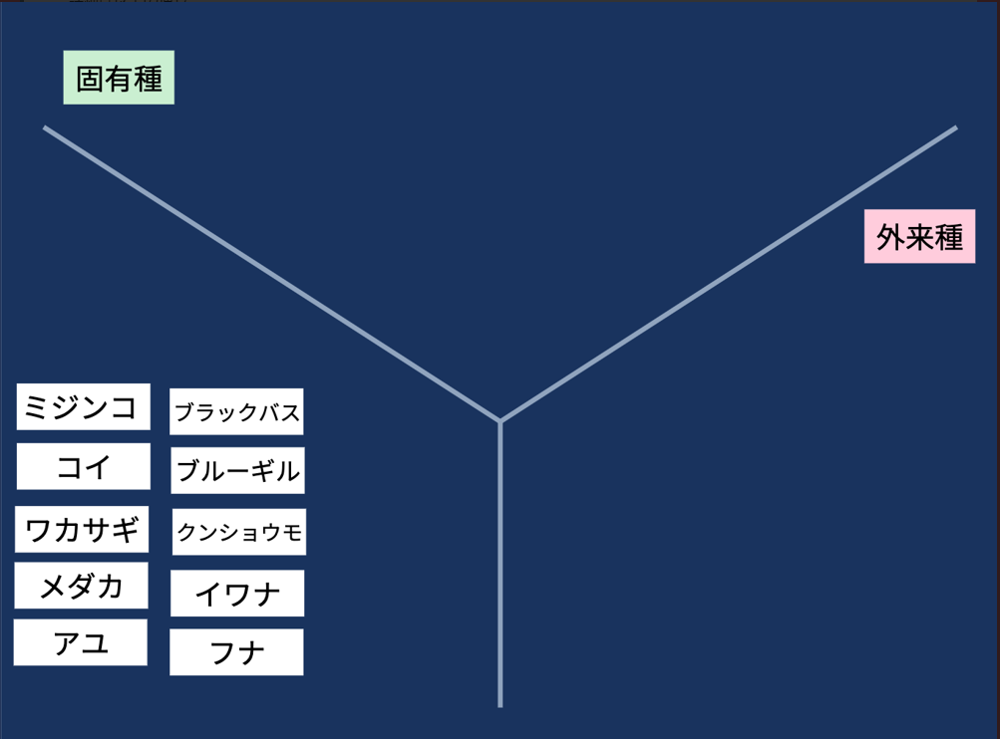

分類する

関連付ける

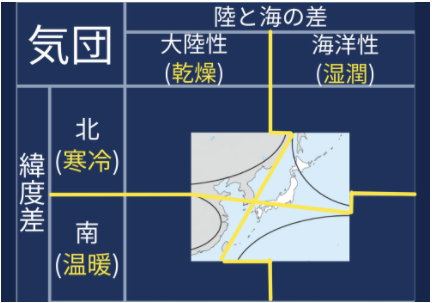

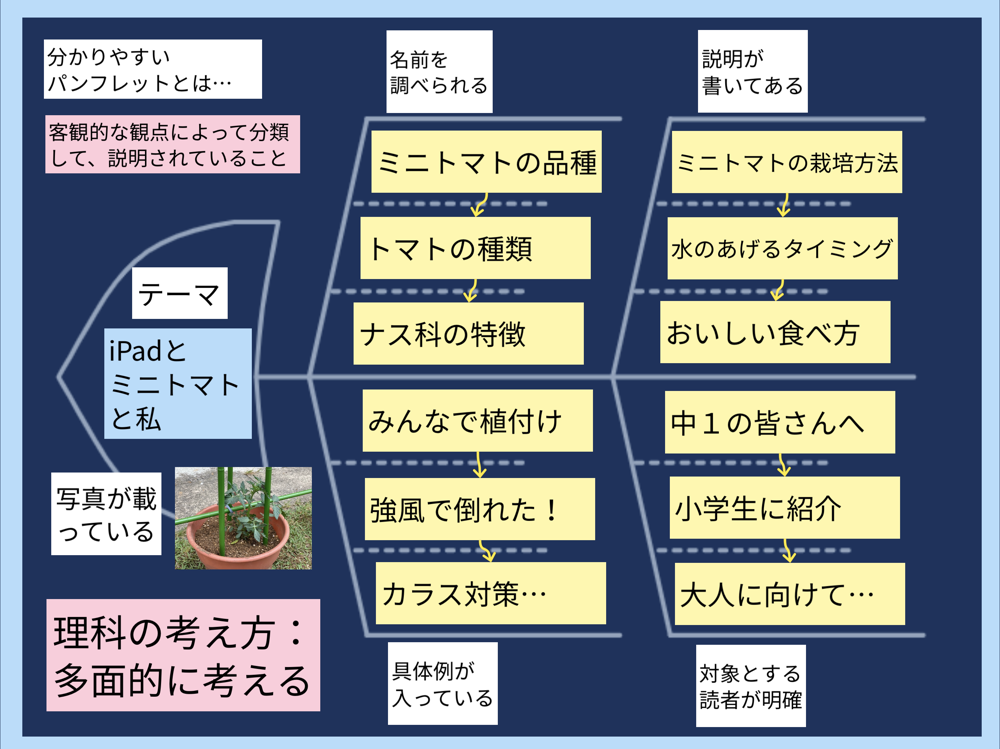

多面的に見る・多角的に見る

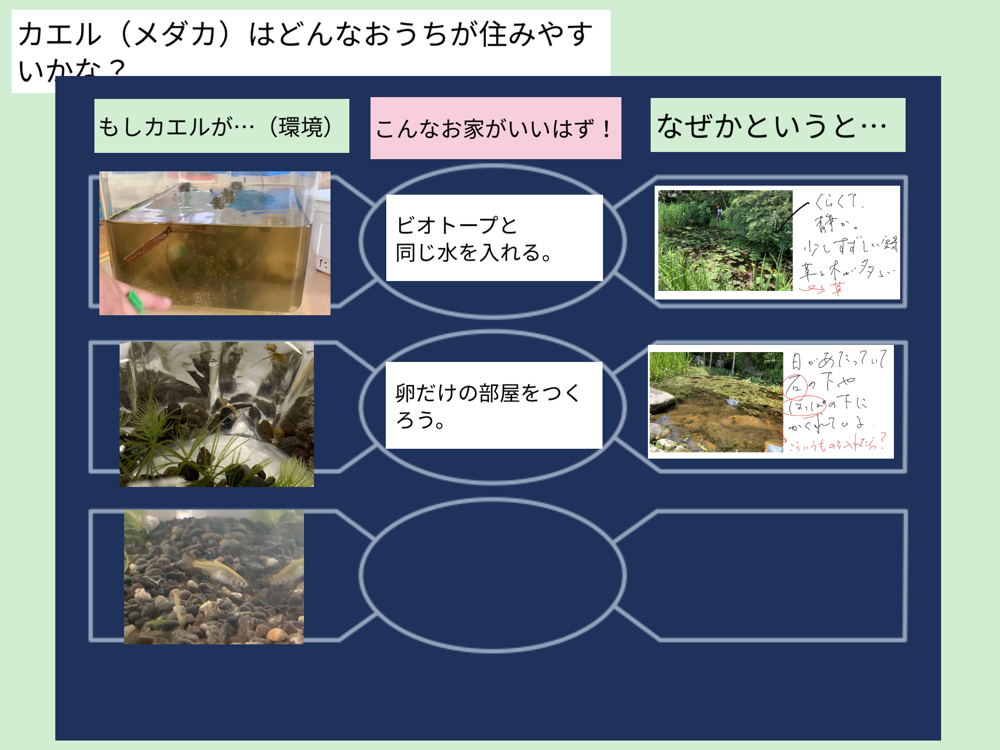

理由付ける

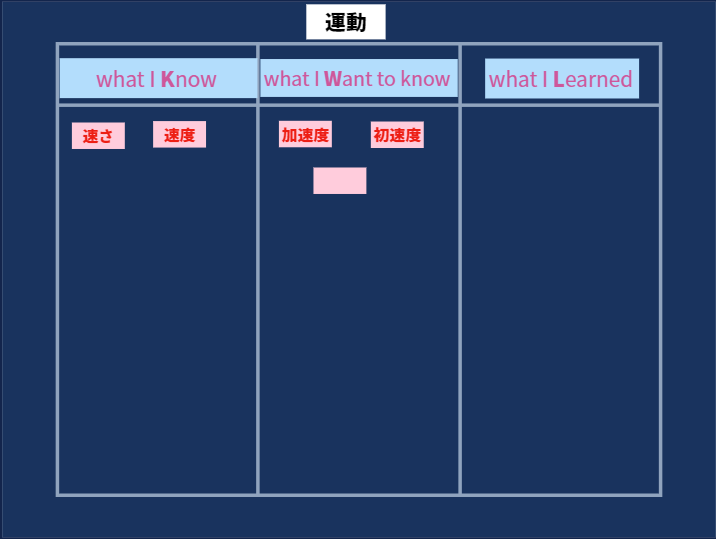

見通す

具体化する

抽象化する

構造化する

要約する

変化をとらえる

授業事例

分野ごとの分類

校種・学年ごと

小学校

中学校

高校

物理基礎

化学基礎

生物基礎

地学基礎

物理

化学

生物

ツールごとの活用例

▶︎はじめにお読みくださいにもどる