小学校 理科 3年【磁石のふしぎ】

神田賢人

シンキングツールを使用するポイント

①思考を可視化して共有したい

②整理することで共通点や差異点、法則などを見つけたい

③新しい考えを作り出したい(新しい視点を与えたい)

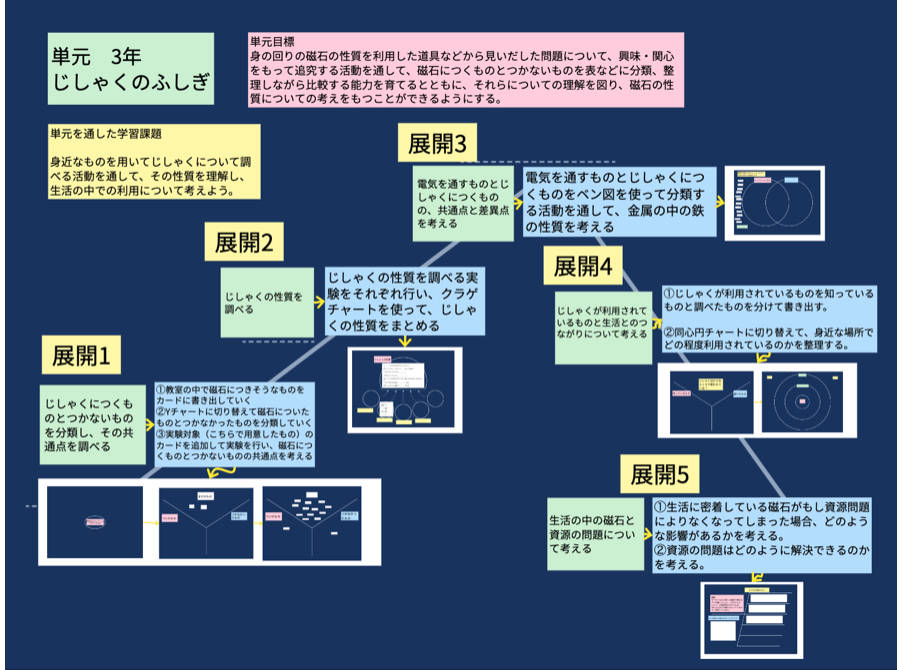

単元を通した学習課題

「身近なものを用いてじしゃくについて調べる活動を通して、その性質を理解し、生活の中での利用について考えよう。」

単元計画

3年での学習内容は「昆虫」「風」「ゴム」「太陽の光」など、比較的に生活の中に近いものを扱う。その中で、磁石は身近ではあるものの、目に見える範囲での利用方法はある程度限定されてしまう。教科書でも「風とゴム」では初めに「利用されている場所」を聞くが、「磁石」は「磁石がつきそうな場所」を探している。そのため、単元計画の後半に発展学習として生活での利用について考える展開を考えた。

展開1

じしゃくにつくものとつかないものを分類し、その共通点を調べる

①教室の中で磁石につきそうなものをウェビングを用いて書き出す。

②書き出したものをYチャートに切り替えて磁石についたものとつかなかったものを分類していく。

③実験対象(こちらで用意したもの)のカードを追加して実験を行い、磁石につくものの共通点を考える。

展開2

じしゃくの性質を調べる

じしゃくの性質を調べる実験をそれぞれ行い、クラゲチャートを使って、じしゃくの性質をまとめる。

展開3

電気を通すものとじしゃくにつくものの、共通点と差異点を考える

電気を通すものとじしゃくにつくものをベン図を使って整理する

共通点と差異点から金属の中の鉄の性質を考える

展開4

じしゃくが利用されているものと生活とのつながりについて考える

磁石が利用されている場所は生活の中に溶け込んでおり、大人でさえ知らない、もしくは気付いていない場合が多い。そのため、性質の学習後にその利用について改めて考える機会を設けたい。

①磁石が利用されているものを知っているものと調べたものをYチャートに分けて書き出す。

自分ではあまり思いつかないと思われるので、知らないところで多く利用されていることに気づかせたい

②書き出したものを同心円チャートに切り替えて、どのような場所で利用されているのかを整理する。身近な場所で意外と利用されているものであることに気づかせたい。

展開5

生活の中の磁石と資源の問題について考える

展開4で磁石と生活の関わりに視点を置いた上で、資源問題について考えを寄せる。思考を整理するためにくまでチャートを用いる。

①磁石資源が中国に依存していることから、供給が止まったら生活にどのような影響が出るのかを考える。

②資源供給の問題が解決する方法がないかを考える。