小学校 理科 6年 【水溶液の性質】

茨城県つくば市立吾妻小学校 内田 卓

さまざまな方法で水溶液の性質を調べ、展開5ではこれまでの実験などで集めたキャンデイーチャートの結果を方法で水溶液を特定するという謎解きをする。

食塩水・炭酸水・塩酸・石灰水・アンモニア水の5種類について知っていることを確かめていく。

その時々の実験ではちゃんとわかっているのでも知識として定着しにくい面がある。確認ができたところで、ここにある謎の水溶液はどれがどれなのか水溶液の正体を明らかにする。

A:食塩水 B:塩酸 C:石灰水 D:炭酸水 E:アンモニア水

このように投げかけて、液体の正体を探っていく。このような問題はクイズのようで、児童はとても主体的に取り組む。また、新学習指導要領に記された、プログラミング的思考を働かせる場面を作った。

ロイロノートの機能を工夫することで、フローチャートの作図を行い、リトマス紙などの方法を使って同定していく。

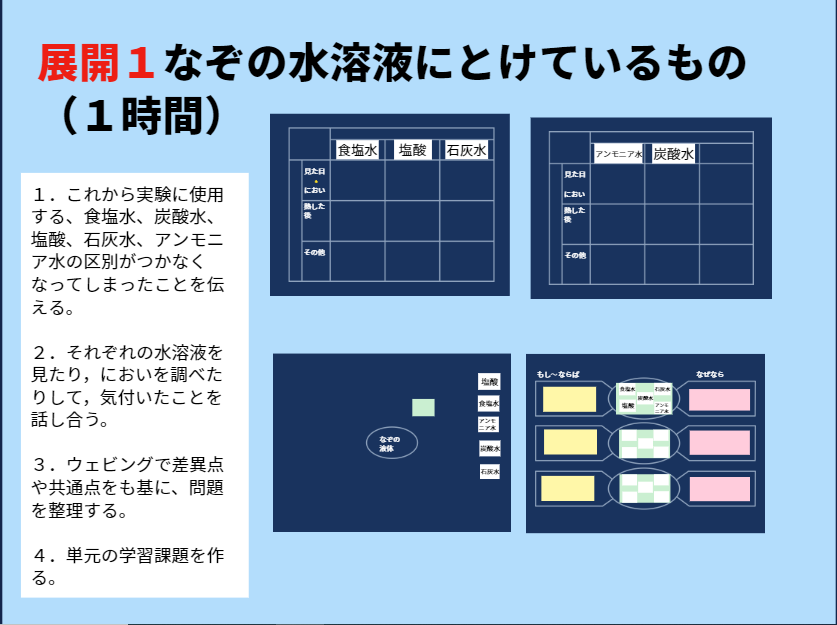

これから実験に使用する、食塩水、炭酸水、塩酸、石灰水、アンモニア水の区別がつかなくなってしまったことを伝える。

それぞれの水溶液を見たり,においを調べたりして,気付いたことを話し合う。

昔の科学者たちは、人体実験で実証を重ねていったこと(死んでしまった人もたくさんいる)ことを伝え、危険のない方法で調べていく。

わからなくなった水は、実はただの水だったりする。

ウェビングで差異点や共通点をも基に、問題を整理する。

単元の学習課題を作る。

わかっていることとわからないことを明らかにしていく。

熱したときに何も残らないものがあることから、水溶液に溶けているものを明らかにする。

炭酸水には何がとけているのだろう。

炭酸水にとけているものをいろいろな方法で調べる。

いろいろな方法で調べ、結果をもとに話し合う。

調べたことをキャンディチャートにまとめる。

水よう液には、酸性、中性、アルカリ性のものがあることを知る。

それぞれの水よう液をつけたときのリトマス紙の色の変化を比べながら調べる。

それぞれの水溶液は何性か,結果を基に話し合うそれぞれの水溶液は何性か,結果を基に話し合う。

それぞれの水溶液は何性か,結果を基に話し合う調べたことをキャンディチャートにまとめる。

塩酸に金属を入れると、金属はどうなるか予想する。

塩酸のはたらはたらきをいろいろな方法で調べる。

調べたことをキャンディチャートにまとめる。

液体からとり出したものの性質をいろいろな方法で調べる。

塩酸に溶けたアルミニウムがどうなったか、結果をもとに話し合う。

調べたことをキャンディチャートにまとめる。

塩酸に金属(マグネシウムリボン)を溶かしたときに出る泡を集めて爆発させよう。

一番初めの実験で、子どもたちが気にした泡は実は水素で、火を近づけると「ヒュッ」と音をたてて燃える。まるで爆発をしているようだ。気体の燃える様子を楽しんだ。マグネシウムリボンに火をつけると白閃光を出して燃える。燃焼後は、全く違うものにかかることを確認した。

展開1で示した水よう液を見分ける方法を考える。

効率のよい方法で説明する。

リトマス紙の色が赤も青もかわらなかったら食塩水

青いリトマス紙が赤く変わってジュワジュワしていないから塩酸。

青いリトマス紙が赤くなって、ツーンとする匂いがしないから水酸化ナトリウム。

ツーンと匂いがしてアルミが溶けないからアンモニア水

火で蒸発させたら白い粉が出たら食塩水。

リトマス紙で青くなって炭酸水ではないから、残りは水酸化ナトリウムしかない。

リトマス紙で赤が青になったから。

石灰水と一緒に入れて降ったら白くなった。

水よう液は身の回りにいろいろな形で存在していて、生活に結びついていることを捉える。

同じ結論を導いても、実験の方法がそれぞれ違ってくる。これが自分なりの考えを表現していくポイントとなる。

実際にわからなかった液体は、5種類の水溶液のどれでもなく、ただの水であったことにたどり着く。

内田卓