中学校 理科 3年 【自然と人間 エゾシカと共生する方法は?】

根室市立厚床中学校 氏家 拓

シンキングツール使用のポイント

1.身近な生物の例をあげて、生物同士の関係を構造的に考える。

2.エゾシカと共生する方法を考え、自然環境と人間生活の両面から考える。

3.座標軸を活用して、対策の実効性と自分自身の関わりを順序づけることで、考えを深める。

導入 根室にいる生物は?

身近な生物の例をできるだけ多く出し合う。主に陸上で生活する生物はピンク、海の生物は青のカードで分けておく。

展開1 生物どうしの食物をめぐる関係は?

生物を「食べる・食べられる」の関係で、座標軸に沿って並べ直す。個体の成長段階によって、序列が変わることもあるので、おおまかな順序として捉えさせる。また、オオワシやオジロワシが魚を食べたり、海の植物プランクトンの栄養源が森林から川を通して運ばれたりするなど、実際には、陸と海の生態系がつながっていることも補足する。

展開2 生物どうしの数量関係は?

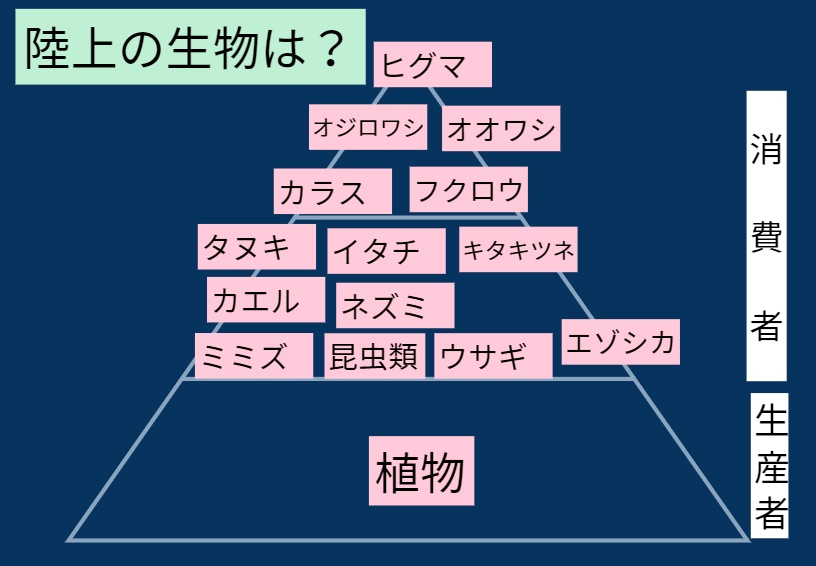

食物連鎖・食物網について学んだ後、ピラミッドチャートを利用して、生物の数量関係について考える。また、陸、海ともに、生態系の頂点に君臨する動物が何か考えたり、調べたりする。

エゾシカが増えすぎたことで問題は?

エゾオオカミの絶滅によってエゾシカが激増し、生態系ピラミッドが崩れたことで、生じている問題を考える。

展開3 エゾシカと共生する方法は?

増えすぎたエゾシカとどのように共生していくのか、対策を考える。新たな発想で考えたり、すでに行われている対策を調べたりする。

自然と人間生活への影響は?

個々の対策について、自然と人間生活へ与える影響をそれぞれ考える。

展開4 対策の実効性は?

対策の実効性について、費用の面だけでなく、自分自身がどのように関わることができるかという視点から、座標軸に並べなおす活動を通して、今後エゾシカとどのように関わっていくのか考えを深める。

発展課題

授業時数の制約があるので、必要最小限の展開で計画しているが、余裕があれば海の生態系についても深めたい。北海道では、国際的に保護されている海洋哺乳類のトドやアザラシが増えすぎたことで、漁業被害が増大するなど、海でも同様の問題が生じている。さらに、国内や海外で、生態系に関わる諸問題を調べて、比較することも検討課題として考えられる。

(参考サイト)

・公益社団法人 札幌消費者協会「北海道エゾシカ倶楽部」 https://www.ezoshika-club.net/

・水産庁 トド被害防止対策 https://www.jfa.maff.go.jp/j/sigen/todohigaitaisaku.html