小学校 理科 6年 【生き物のくらしと環境】

岡山県備前市立香登小学校 津下哲也

シンキングツール使用のポイント

「マッピング」を使うことで,自分が選んだ生き物が生きていく条件を多様に想起させる。

「マッピング」→「ダイヤモンドチャート」と切り替えることで,条件の優先順位を考えさせる。

「キャンディーチャート」を使い,食物連鎖における「食べる」→「食べられる」の関係をつかませる。

題材についてのポイント

調べ学習を中心とする生物単元なので,自分が調べたい生き物の特徴を調べることで,主体的に学習に取り組むことができるようにする。

生き物が生きていく諸条件について,ロイロノートやシンキングツールを活用することで,多様な考えを出し合い,理解を深めことができる。

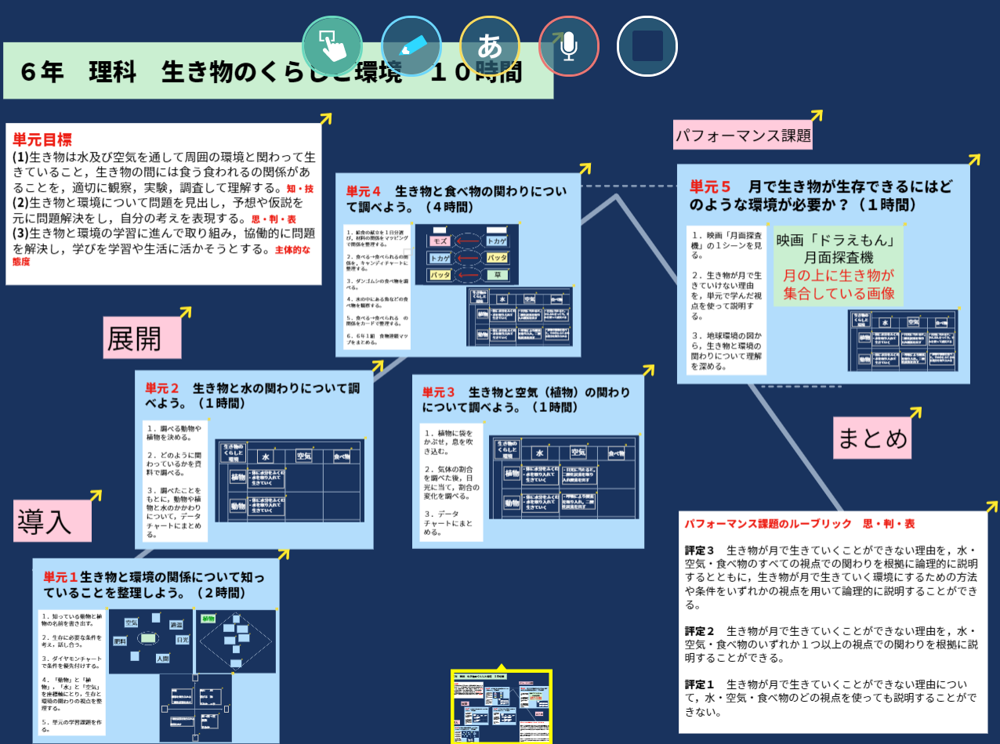

授業全体の流れ

生き物について「水」「空気」「食べ物」の視点について調べ,水と空気と生き物の関わりや,動物と植物同士の関わり,食物連鎖を学んだ後,パフォーマンス課題として,月で生き物が生きるにはどのような条件が必要かを,学習したことを元に科学的に説明する。

単元1 生き物と環境についての学習課題作り

ウェビングで整理したものを,ダイヤモンドチャートを使って優先付けする。友達の意見を比較すると,どの生き物についても概ね「水」「空気」「食べ物」が大切であることから,それらの視点で生き物が生きていく条件を調べていくことを学習課題としてまとめる。#ウェビング #ダイヤモンドチャート

単元2 生き物と水の関わり

生き物と水の関わりについて調べたことをウェビングでまとめる。#ウェビング

単元3 生き物と空気の関わり

気体検知管を用いた植物の呼吸に関する実験が活動の中心。

単元4 生き物と食べ物の関わり

1日分の給食の献立を選び,ウェビングで整理する。#ウェビング

教科書に例示されている生き物関連図の中から,生き物を選び,キャンディーチャートに「食べる」「食べられる」の関係を整理する。その後,調べたカードの一連のかたまりについて,カードを並べることで,食物連鎖に気付かせる。#キャンディチャート

子どもが整理した給食の献立と食材の関係。#ウェビング

教科書の生き物関連図の関係と食物連鎖。#ウェビング

単元5 生き物と食べ物の関わり

月で生き物が生きていけない理由を「水」「空気」「食べ物」の3つの視点から説明した上で,月で生き物が生きていくことができるようにするための自分なりアイデアを提案させる。#ウェビング