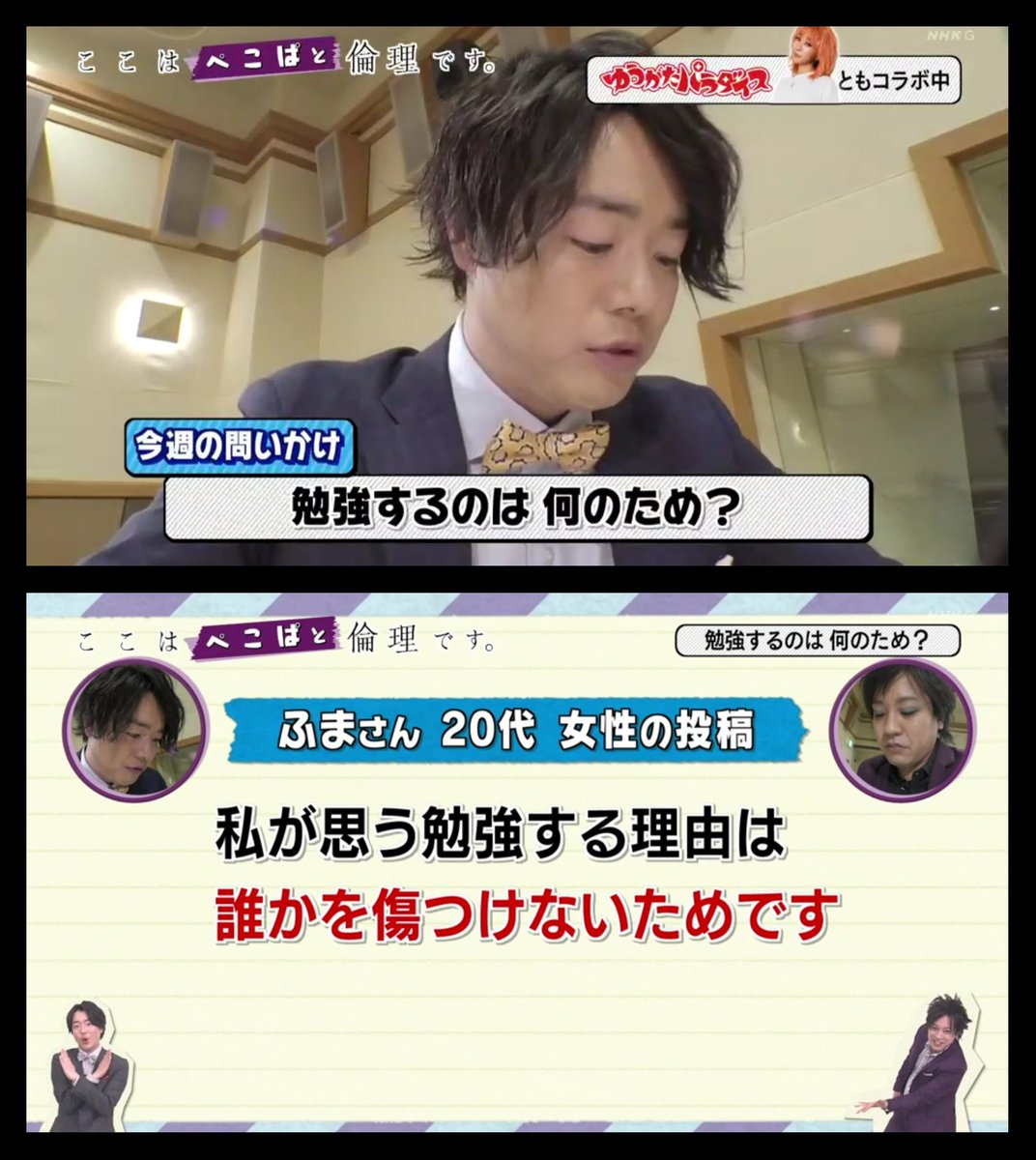

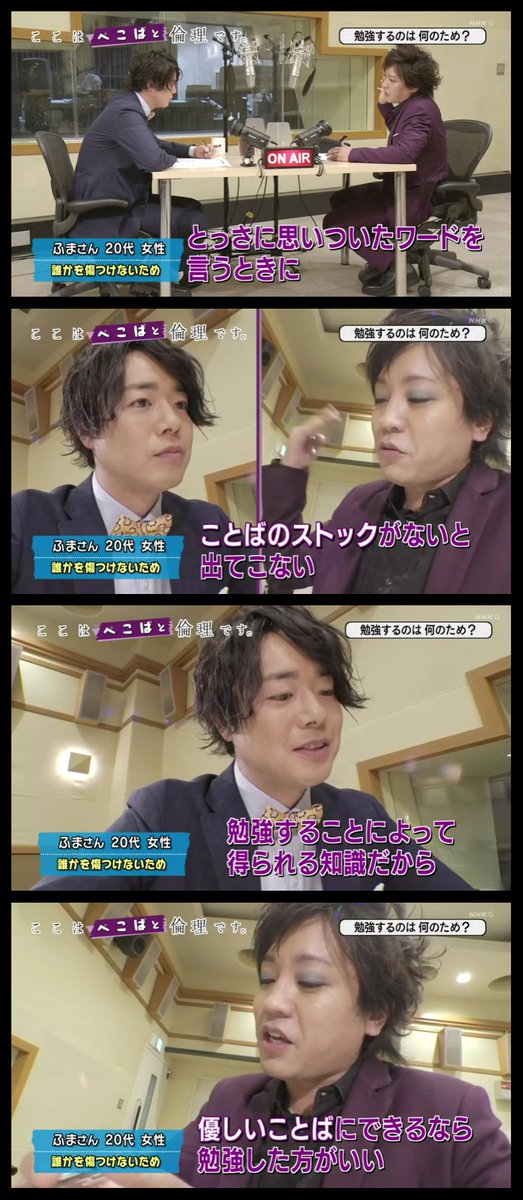

なぜ勉強が必要か?

異論はなかった

補足的に別の視点をかく

インターネットで学べることは多いが、万能ではない。学校が良い点もある。例えば、

他人と関わったり、物理的なもの(機材とか)を使うという点では物理の学校がよい面も多い

これは大学の話だけれど、研究室で実験をしたりするのは自宅とインターネットだけではできない(パソコンだけでできる研究はごく一部だ)

インターネットの情報は適当なものも多いので、判断するために有識者に聞ける

理由:広告収入を目的に租税濫造された記事を作る人たちがたくさんいるから

広告ビジネスはインターネットの大きなウェイトを占めている。もう少し掘り下げた記事が無料の幻想

つまり、自分に情報の正しさを見分ける能力がないと誤った選択をしてしまう可能性がある。特に経験や知識がない分野に関してわたしたちは容易に騙されてしまう。

学校は、詳しい大人に聞けるのでその点で便利。先生を積極的に利用しよう

生徒からすれば無料で使える教育者だ。使わない手はない。知りたいことはどんどん聞こう

先生が詳しくなくても、先生の知り合いに詳しい人がいてつなげてくれるかもしれない。人間関係は基本的に年を食っている人のほうが豊富だ。知り合う機会が多いから。

いろんな説明を試みる

技術的でない勉強の良さは学校の勉強は専門分野の地図と学び方を得られるのが良い

目標がないから手が動かない問題の対応策の1つ

やりたいことの壁が見つかったら登るための杭を打つ準備期間

通常、やりたいことは見つかりづらい。このため、重要だと思われている杭(抽象的=汎用的なことが多い。数学とか)を先にうっておく

教育の専門家が後から考えて大事だと思ったことを教えている

「大事だから入れよう」という議論が正しいのかは慎重に議論しなければいけない

今は大事でないかもしれないが、将来大事になる可能性が高いものが入っている

大事matrix

| 将来\ 今 | 大事 | 大事でない |

| 大事 | 今すぐやろう | 義務教育 |

| 大事でない | 刹那的な快楽 | やらない |

大事か大事じゃないかなんて本当はわからないので、その可能性が高いと思う人が多い、ぐらいの感覚

わからないものはこわいのでこわいのをなくす

>@365_teacher: 「こわい」を分解すると、ほとんどが「知らない」と「わからない」でできている。だから知識が必要なんだよ。

単純に、勉強は楽しい

今自分が持っていない新たな視点の獲得→専門知エンタテインメント

>@iroiro_megane: これだなぁ。大人になってからより一層感じるな。

知識は世界の見方を変える的な立場

学校では人的資本と社会資本を得るチャンスがある

これは自発的に動かないと獲得できないので、積極的になんでもやるのが良いと思う

上の動画では人的資本を「教養的な知識」と「仕事をもらえる技術」にわけて考えているが、例えば数学は(高校数学の範囲ではなく、それベースにさらに積み上げた技術が)「仕事を取れる技術」だが、絵と同じで一朝一夕では身につかない

学校でなくてもあるが、学校では強制的にこの機会を与えられる

共通の語彙の獲得

義務教育の内容は他人が知っていることを前提にしやすい

親の視点

東京大学の視点

>総合的な国語力の中心となるのは

> 1) 文章を筋道立てて読みとる読解力

> 2) それを正しく明確な日本語によって表す表現力

理科系の作文技術などで鍛えられる力

> の二つ

国家の視点

国民を「良い国民」にするために学ばせる