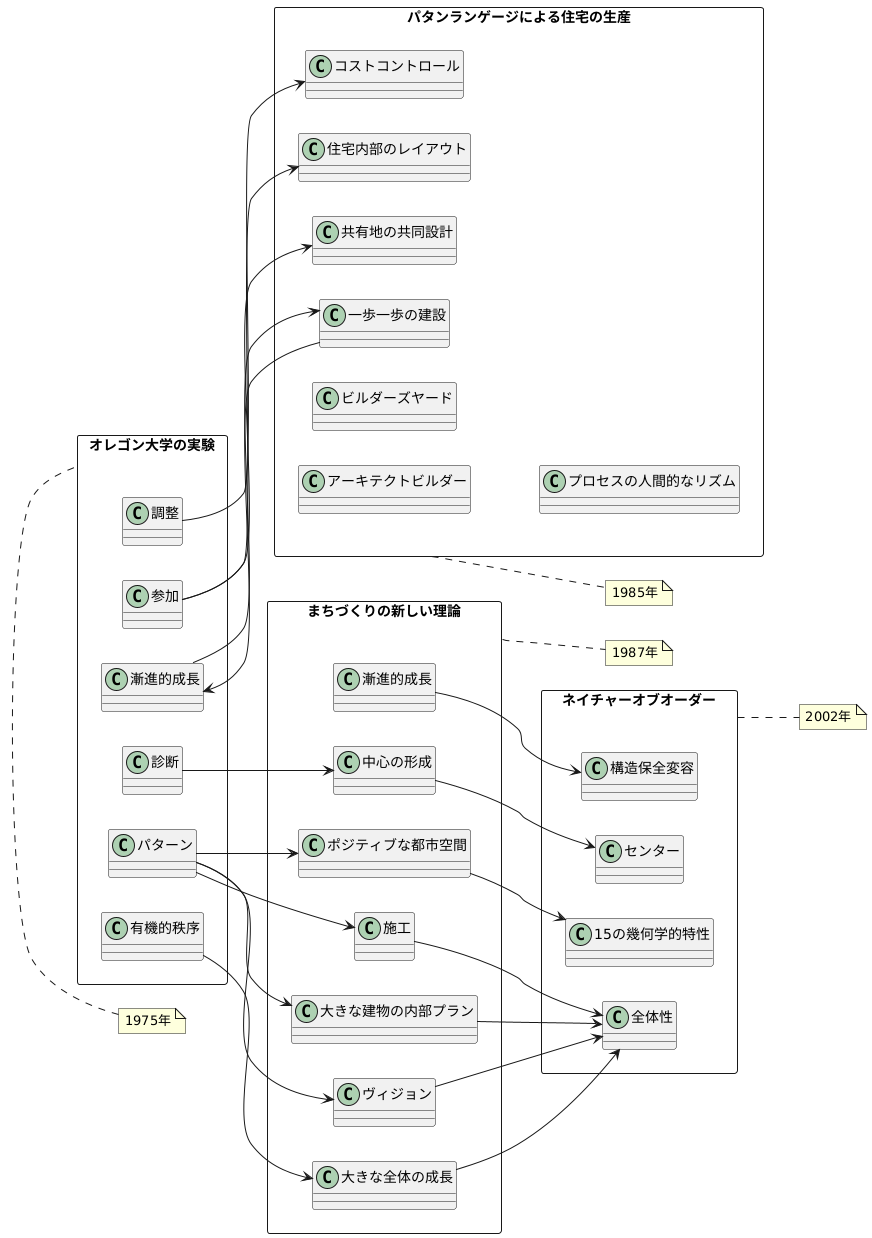

アレグザンダーのデザイン原則の変遷

上記の変遷を見ると、『オレゴン大学の実験』の時点でネイチャー・オブ・オーダーにつながる全体性は第一にしているが、そのための原則としてパタン・ランゲージによる住宅の生産ではより具体的な原則となっている。

アーキテクトビルダー、ビルダーズヤードについては、住宅エリアの建設という具体的な現実に対して必要な原則であると捉えることができるだろう。

『オレゴン大学の実験』(1975)

全体性のこと

ユーザー参加

ちょっとずつ

パターンを使う

定期的に診断する

コストコントロールでプロセスの流れを制御する

パタン・ランゲージによる住宅の生産(1985)

複数の職能を兼務し、施工全体の責任を負う。

作り手が近くにいる

共有地は住人が設計する

住宅内部は住人が設計する

少しづつ進める

変化を前提にしたコストコントロールを行う

機械的でなく人間的なリズムで進める

『まちづくりの新しい理論』(1987)

少しづつ進める

それよりも大きな全体を生みだす助けになるように成長する

頭で考えた概念からではなく、すでにある構造を補い全体を癒やすための必要性から生まれ、心に見えるビジョンとして生まれる。

建物の外部空間がポジティブな性格を持つようにする

建物それ自身で「全体」となるように、かつ、周囲に次の全体性を生みだすようにするようにデザインする

建物の具体的な施工も都市の全体性と分けて考えないで進める

プロセスの中で様々なスケールに出現する幾何学的性質を扱う

plantumlの図はこれ