Glyphs 自動勉強会 Vol. 11

2. 10 Fri 20:00–

#自動勉強会 #Glyphs_自動勉強会 (元ページ)

Glyphsの自動勉強会です。Glyphsのみならず、文字に関することならなんでもOK。勉強会といっても堅苦しいものではなく、気軽に色々話せたらと思います。

自動勉強会について

hashrockさんが開催されている神システム

雑談とセミナーの間みたいな感じ

ネタを集めておいて、参加者が三人以上でやったら開催

Glyphs自動勉強会は、月1回くらいの頻度でやっていきます

毎回アーカイブを取り、Youtubeに限定公開でアップロード予定

Youtubeでライブ配信することにしました。終わったら自動でアーカイブが生成されます

参加資格

文字に興味がある方なら誰でもOKです!

むしろ、色々質問してくれると嬉しいです

参加方法、ルール

GlyphsユーザーDiscord “Spur into Glyphs Club” に入ってください

もしくは、直前に@wolphtypeがつぶやくYoutubeライブをご視聴ください

#auto-studyroom で日程決めなどをしています。通話は🔈自動勉強会で行います。

進行は今後他の人にお願いするかもしれません

Youtubeのコメントや、Discordのauto-studyroomチャンネルで話すのもOK

聞き専が良い方はマイクをミュートにしてください。

Scrapboxも好きにいじってください!Discord・Youtubeでのコメントも自由に。

スライドとかは用意せず、下の項目に従って話しながら進めていきます。適宜Webサイトを参照したりGlyphsを画面共有したり。

目次に加筆した方は、自分のアイコンをつけてもらえると助かります。

目次(自由に追加してください)

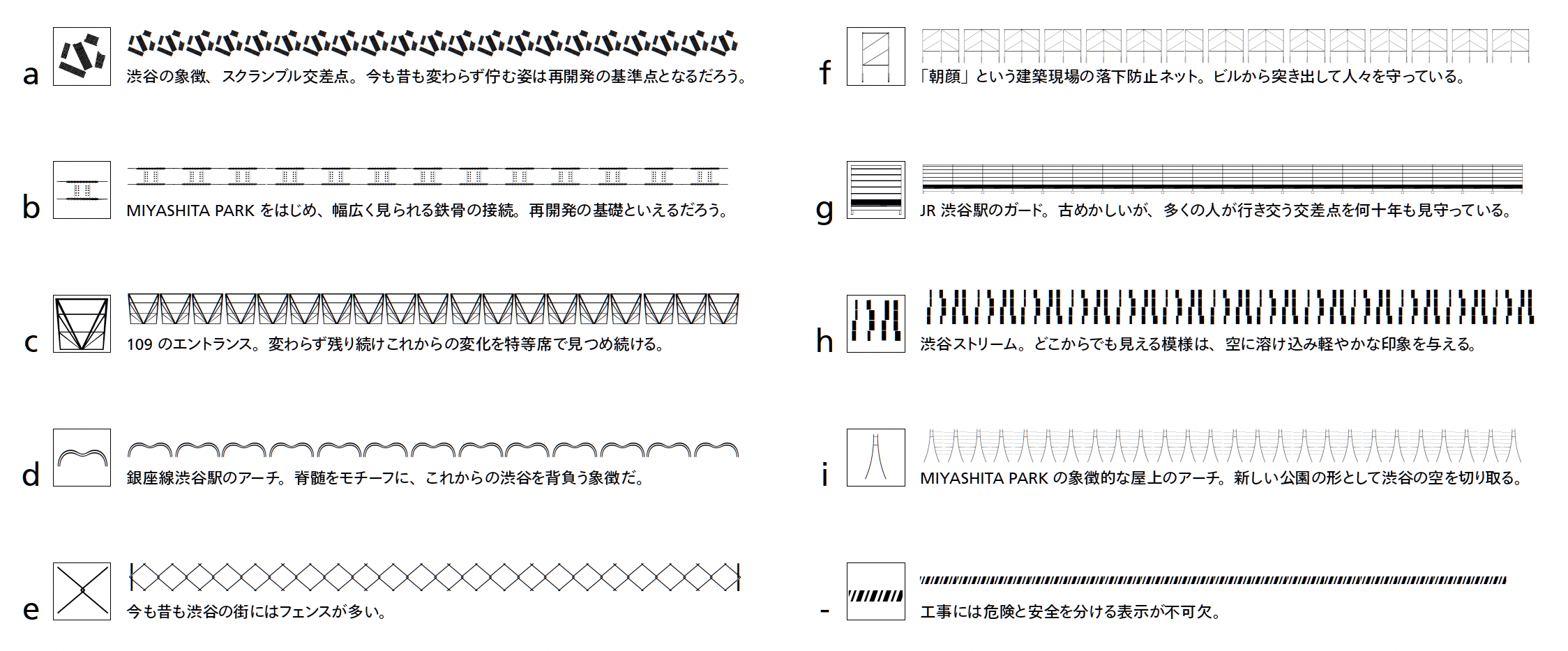

今回のサムネ

作ってる・作ったもの・買ったものアピールコーナー

最近書体界隈であったことなど

横浜市歴史博物館で活字展開催中

漢字 ドキュメンタリー映画

Blaze TypeのBLZT FONTS PACK

32書体 593スタイル、バリアブルフォントも

年間29ユーロ(4000円ちょい)

個人利用に限るライセンス

Pangram Pangramと同じ感じっぽい、こういうの今後増えてくかも?Monotypeも同じ感じと言える

Dinamoの年間レポート

Adobe Fontsがバリアブルフォント対応

イワタ『イワタ福まるご』に『アソブ』『ウネル』『カタル』『タタズム』『キザム』が仲間入り。

仮名と欧文が5種類追加、漢字はイワタ福まるご共通

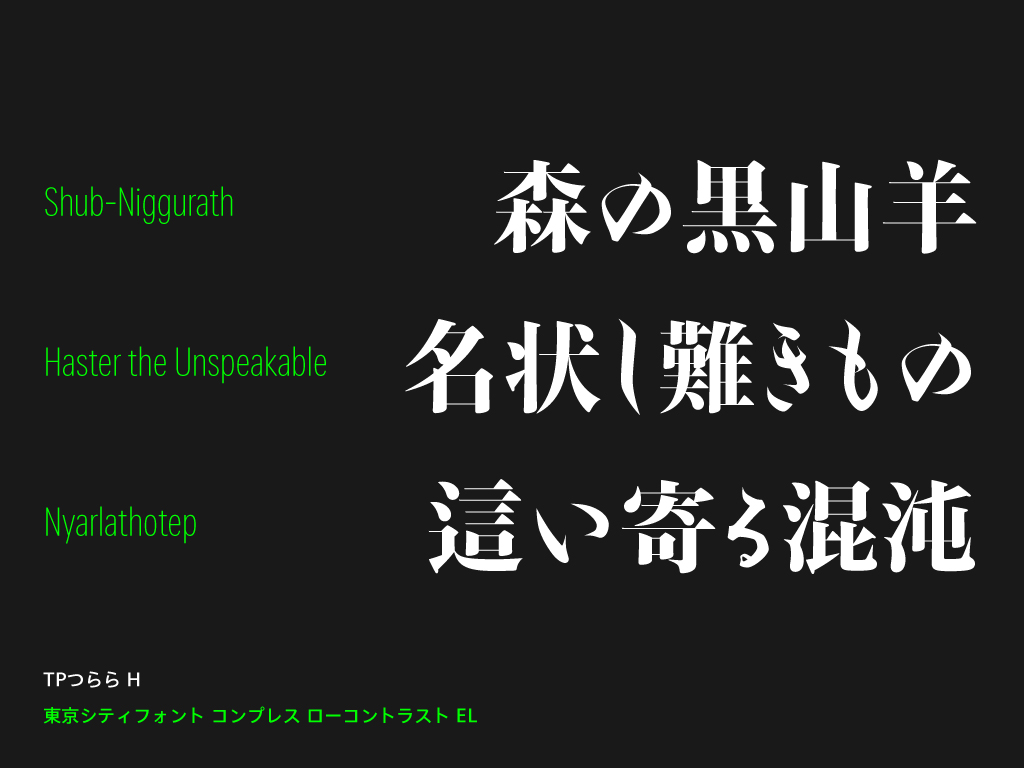

Type Project『TPつらら』リリース

仮名は藤原俊成の筆跡をモデルに、欧文は仮名よりもオリジナルの要素が強いがバスタルダなどブラックレターの速記体系の形を参考、漢字は濱明朝のヘッドライン

AIの波が書体デザインにもきつつある…?

Gerrit Noordzijとストロークベースの書体デザイン

オランダのタイポグラファー、タイプデザイナーその他多才に。教師としての活躍も大きい

1970年に論文を発表。年代などではなく、筆記用具などで書体をカテゴライズするべきではないか?という内容

KABK(デン・ハーグにあるハーグ王立美術学院)で教鞭をとっていた。日本では鈴木哲夫さん、岡野さんが留学した学校

自作の写植機・書体を使い装丁デザイン

現在も販売されている書体もあるがかなり高価

AtypeIの会誌にコントラストでフィミリー展開する内容の寄稿

彼の目線

ライディングがすべてのタイプグラフィの基本だ

文字を手書きで何度も書くことで、素早く結果に辿り着ける

タイポグラフィを、事前に作られた文字をつかったライティング、と説明している。

ハンドライティグとタイポグラフィを単なるモードの違いとして捉える

ドイツ語のschriftという単語が適切

彼は生徒を未来の同僚ととらえフラットに接していた

カッティング、エングレービングなど白黒がはっきりしているものを好んだ。デジタルならピクセルよりベクター

彼のセオリー

黒と白。文字の外側の形が変わらなくても内側の形がかわると、文字同士の関係性が変わる

ストローク。3つの要素に分けた。トランスレーション(コントラストがペンの動く方向によって生まれる)、ローテーション(ペンの回転)、エキスパンション(筆圧)

インタラプテットとランニング。インタラプテットは何度かペンを離しながら一文字を書く、ペンを引く動作だけで書く。ランニングはペンを紙から離さず書く、ペンを引く動作加えて押し戻す動作を使う。

キューブ。コントラストが強くなる軸、コントラストが強くなる軸、トランスレーションからエキスパンションの軸、の3軸で構成された文字スタイルの立方体

彼のセオリーは日本語へ適応できるだろうか?

漢字の楷書と行・草書には適応できそう

仮名には難しい

筆がペンより複雑な要素をもっているため適応しづらい

彼のセオリーを利用・発展させた人々

彼はあまり他者へ自身の書体を提供することがなく、自身のデザインへ使うことが主だった

Glyphsのプラグイン「LTTR/INK」は彼のセオリーを色濃く反映している

結論