高校 国語表現 【異和感や感じ方から問いを立て、文章にまとめる】

高等学校国語 #表現 #問題提起・問いかけ

愛徳学園中高等学校 米田 俊彦

国語表現や総合的な探究の時間など「問い」を立てて、問題点を明らかにし、解決方法や新しい考え方を作り出す機会が増えてきました。そこで日常の中で感じる「いいね」や「あかんな」という感覚を使って、普段とは「なんか異なっている」という感覚、「異和感」を用いてシンキングツールを使った「発散と収束」を行い「問い」に「収束」させ、その問いから主張や反対意見などを「発散」しプロット図で構成作り、小論文にさらに「収束」させるという流れを考えてみました。

「問い」が大切だとよく言われますが、この「問い」をどう立てるかは「授業」でも一番大切な部分でもあり、悩みどころであります。色々なアイデアや深い考えに至る「問い」にはとても大きな力があると思います。よい「問い」を求めて、実践を重ねていきたいと思っています。

指導案について

アウトプットを考えやすくするためアウトプットお品書きを表示しています。

シンキングツールをイメージしやすくするためにシンキングツールお品書きも表示しています。

2時間目の導入から展開3までが表題の授業です。

シンキングツールについて

「ツールの切り替え」使用に際して

ロイロノートスクールの「シンキングツール」には「ツールの切り替え」(①)という機能があります。ツールの切り替えを使うと「シンキングツール」から別の「シンキングツール」にタブレット端末やPC上で切り替えることができます。この時、ツール上で「視点やトピック」が劇的に切り替わり、新しい気付きや視点が生まれます。また以前のツールの状態にも戻すことができ何度でもツールやアイデアを動かし考え直すことができるのもメリットの一つだと思います。ただ、「ツールの切り替え」を行うと「トピック」や「視点」のない新しいツールになりますので「トピック」や「視点」を生徒に考えさせるか、「トピック」や「視点」の入ったカードを新たに送るか、「トピック」や「視点」を事前に最初の「シンキングツール」に仕込んでおくなどの方法が必要になります。シンプルに授業展開を行うのであれば三番目の「事前に最初の「シンキングツール」に仕込んでおく」方法がスムーズに進むと思います。また同じようなことを行う場合、「新しいツール」を「送る」で別のシンキングツールを生徒のロイロノートに送ることもでき(②)、二つの使い方(①と②)を生徒が考える内容によっては使い分けるとさらに効果が高まると思います。

「発散」と「収束」は裏表

「シンキングツール」の使用方法には、同じツールでも、発散に用いる場合と収束に用いる場合の2通りがある。例えば、「座標軸」を用いる場合、「視点」を与えて「アイデア」を出していくようにするとアイデアの「発散」の場面に使え、「座標軸」上の「アイデア」を自由に動かし分類し「視点」を考える場面を作ると発散した「アイデア」を「収束」視考えをまとめていくことができる。この後考えた「視点」に当てはまる「アイデア」がさらにないか考えていくと、2度目の「発散」を行いデータや材料、事例の補足も可能になる。こうして、発散が収束になり、収束が新たなアイデアや材料につながり考えを見つけ、深めていくことができるように思う。

単元の目標

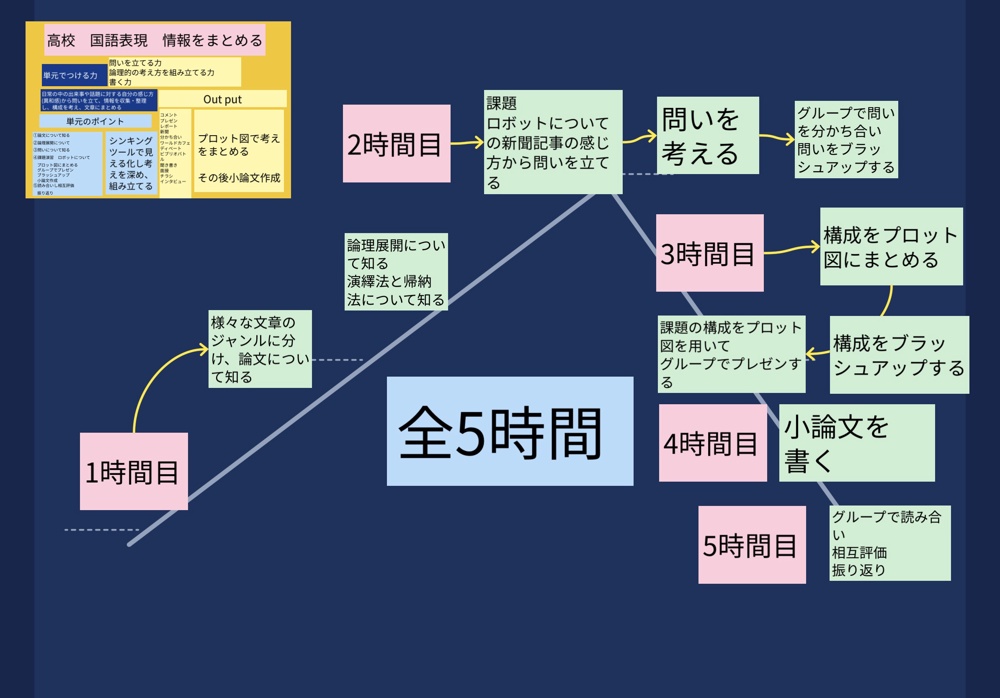

授業計画

1時間目

2時間目

3時間目

4時間目 5時間目