製作委員会方式

>リスク分散効果によって資金調達を容易にし、制作本数の増加と二次利用の極大化をもたらした一方で

>委員会の交渉力が強く、アニメーション制作会社が作品の権利を持ちにくい構造となっている

>加えてアニメ作品ごとに利害関係者が異なり、二次利用に関する権利が様々なプレーヤーに分散していることから、日本には Disney のように自社で権利を持ち、圧倒的なコンテンツカタログを有する企業はほとんどいない

アニメの出資方式の一つ

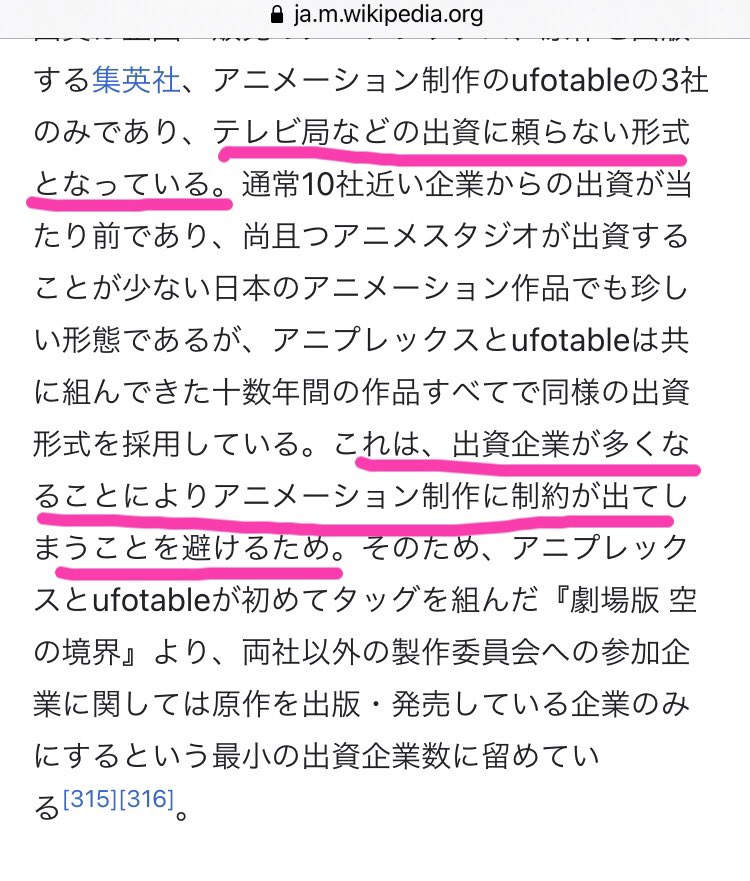

多数の会社で出資する。会社は出資配分に合わせて権利を得る

1つの会社がリスクを過剰に負わない手段

メリット

>リスク分散効果によって資金調達を容易にし...https://www.mizuhobank.co.jp/corporate/bizinfo/industry/sangyou/pdf/1069_03.pdf

分業できる(グッズを作り慣れているところがグッズを作った方が良い)

頭が増えるので相談がしやすい。ふわっとした外部からの提案を、何社もあるとどこかがいい感じにできることもある

デメリット

成功時の取り分が減る

コミュニケーションコストが増える

全員の合意形成をしなければいけない

勝ち筋があるならリスクを負えば良い

単独でやる

出資割合を増やす

>@tsubon8: 鬼滅の刃のアニメ続編計画がトレンド入りしてるけどフジテレビさんには是非wikiに書いてあることを100万回読んでほしい

>──自主制作は、実入りが大きい分、当たらなかった場合の経営リスクも高いです。そのため現在は、リスク分散のために、複数社の出資を募る製作委員会方式が主流です。アニメ制作会社は通常10~20%程度の出資比率といわれる中、なぜ100%出資のリスクを取れたのでしょうか。

> それはエヴァのタイトルのおかげです。コンテンツとして大丈夫だと感じていました。しかも、最初はそれほどお金を掛けていないのです。「このぐらいならば投資を回収できる」という、最低のリクープライン(採算ライン)で作っています。

>庵野秀明 (引用者注:1995年のエヴァンゲリオンが)ヒットして集まるのは、やっぱりお金だね。『エヴァンゲリオン』だから100%自社出資で映画の自主制作ができる。それが他のタイトルだったらとてもできないでしょうね。

アオイホノオ 1巻 2008

製作委員会のことを話しているわけではないが、リスク観が表れている