法解釈

>@nullue: ジュリスト4月号に載ってる佐藤一郎先生の論稿、全体的に好きなんだけど、脚注のこれに結構笑った

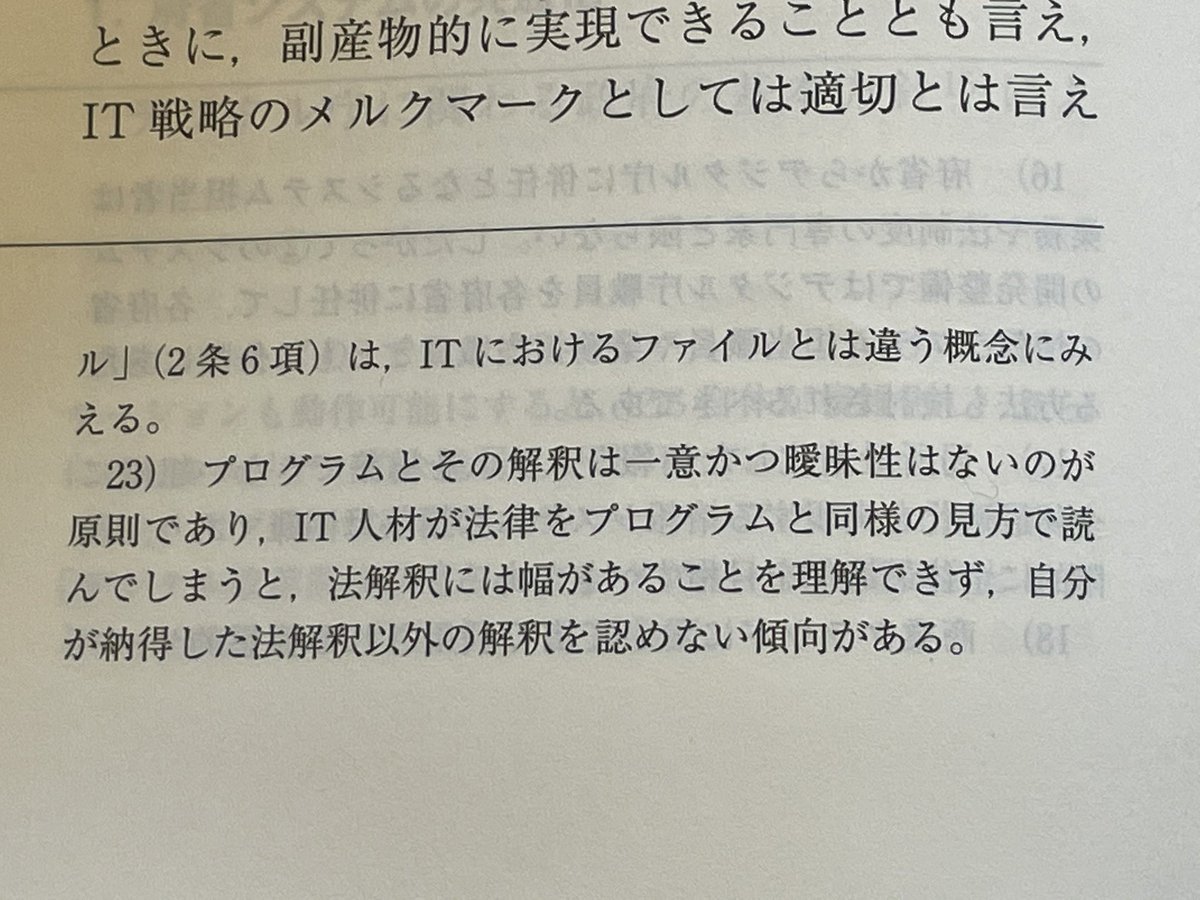

法律には解釈の余地がある

> 4Aのような条文単位の処理手順で論文式問題を解いていると、条文の文言1つ1つに問題文の事情をあてはめていく(4Aでは第4段階)中で、「この問題文の事情が、この文言にあてはまるのか?」といった日本語的な違和感・迷い等を感じることがあるでしょう。

> そういうときだけ、その文言を、別の言葉に言い換える“解釈”をした上で、その解釈結果に上記問題文の事情があてはまるのかを検討する必要が生じます(cf.記事「解釈と評価の構造・必要性」)。

> その“解釈”の手法として最も汎用性が高いのが、その条文の趣旨(その条文が作られた目的・理由等)を、

>その条文全体や

>周囲の条文、

>さらにはその条文が属す法令全体の目的等

>から想像して設定し、その趣旨からその文言の意味を考えて“解釈”する手法です。

> 上記3文にわたるプロセス=“解釈回路”は、「条文と問題文」及びこれらに基づく感覚・想像・思考で構成されており、いわゆる「論点」や「論証」といった概念を含みません。

> 確かに、普段からこのような“解釈回路”を鍛えていない受験生は、解釈を突然「その場であみだすことになり、時間がかかるわりにはめちゃくちゃな自説で、ということになる」でしょう…普段から努力していないことを本番でいきなりできるのは、ほんの一握りの“天才”だけですから。

> しかし、『4A基礎講座』の受講生には、その一番最初の導入たる「4A入門講義 第1回」から、上記の“解釈回路”をくり返し鍛え続けていただいています。いわゆる「イレギュラーな論点」だけでなく、「典型的論点」もです(「典型的論点」について上記のような“解釈回路”を説明すらしない講義も多いと思いますが、それは、数学等で公式の導き方を説明せずただ覚えろというのと同じだと思う)…まあ、そもそも「論点」といった概念を使わないので、そういう区別すらしていませんが。

> このような鍛錬を積んでいる受験生は、「緊張しまくりの本番」でも、「典型的論点」だろうが「イレギュラーな論点」だろうが(そもそも「論点」といった無駄・有害な概念を経由せずに)、普段どおり上記の“解釈回路”を辿って、スピーディに適切な解釈論を展開できるようになるのです。