ボイトレ

地声が低いので裏声から戦略

まず裏声を出せるようにする

口角をあげつつ裏声を出す

実践編

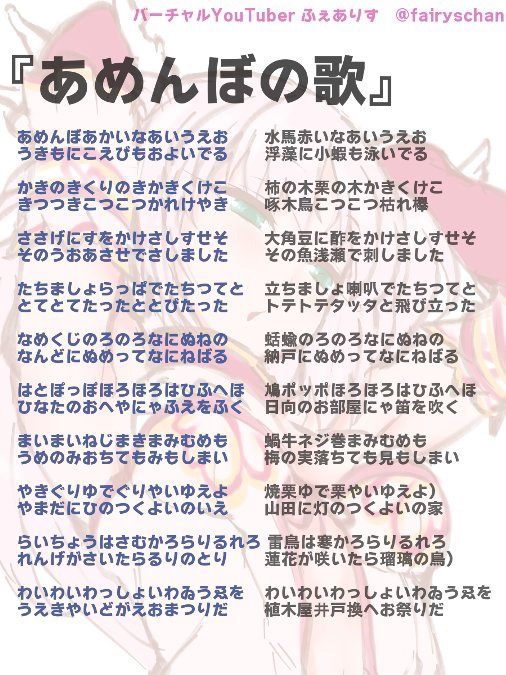

裏声でアメンボの唄

1日3回

換声点をなくす

喉のストレッチ

あえぐ

裏声と地声の中間のボイスで喋れるようにする

音色を真似る

シャドーイング

注意点

録音する

知見

F0が同じでも知覚されづらいケースもある。話し方も重要かもしれない

F0は高すぎても低すぎてもだめ

ミックスボイスの参考例

歌唱と朗読(?)の両方をカバーしている

>「ことば編」では、母音、子音の発声・発音から、アクセントやプロミネンス、間などの基礎技術、せりふ、ナレーション、朗読、口上などの、さまざまなことばの表現に関する基礎トレーニングを紹介しています。

>CDⅠの「ことば編」には、これまでのテキストの欠点を補って、発音や滑舌だけでなく、同じことばを声の力でどう表現するのかを中心にしました。そういう観点で、活用してほしいと思います。

>「歌唱編」では、声量、声域、音程、リズムなど、本格的な歌唱のための基礎から応用トレーニングです。合唱、コーラスはもちろん、見落とされがちな発声、音感、リズム感の基礎トレーニング、ハミングから音大やミュージカル受験の教則曲まで収録しています。

>CDⅡの「歌唱編」は、最終的にコンコーネ50の1番でまとめました。クラシックの発声も大切というだけではなく、このわずか1オクターブと3度の80秒ほどの曲(音大受験生が扱うくらいのもの)がいかに発声や歌唱にとって大切なのかを感じとってもらうためです

>今回、歌唱のサンプル音源を入れた理由の一つは、巷のヴォイトレのいろんなサンプル見本があまりに稚拙なものが多く、使うどころかくり返し聴くにも耐えないからです。たとえば、「のど声をなくす」というサンプル見本が「のど声」では、聞かない方がましでしょう。それとともに高音やピッチ、リズム、歌唱テクニックがメインで、声そのものをよくするヴォイトレ教材といえるものがほとんどないからです。

特徴は3点

> 複数のトレーナーが、あらゆるジャンルの人に使っているものの最大公約数的なものを厳選したので、初級、基礎の教材として、もっとも必要な客観性が与えられる

>長期的に持続した上達を目的としている

>そのために、「何をもって基本というのか」ということの説明を、ていねいに入れました。また、それぞれのトレーニングの目的と意味も、できる限り加えました。

>話すこと(ことば)と歌うことの声の違いの問題について、最終的な解決を図った

>日本では、せりふの声と歌の声を別に考えることが当然のようであり、トレーニングや指導機関も分かれています。アナウンサーと声優と役者と歌手と、発声も基礎練習も異なっているわけです。しかし、本当の声の基本トレーニングであれば、相手もジャンルも選ばないものと思います。

なぜ別れているのか(なぜ同じに考えることができるのか)?

改訂版 プログラムCDつき 奇跡のボイストレーニングBOOK―声美人・歌上手になる | 弓場 徹 |本 | 通販 | Amazonが手本が充実しているのでおすすめらしい

“歌う力"をグングン引き出す ハリウッド・スタイル 実力派ヴォーカリスト養成術2005 が定番らしいが、上の方をおすすめしている

品切れ

著者

ボイトレとは関係ないけど調べていて面白そうだった本(声楽家はこの本の対象)

>テキストの構成は、極めて客観的な追及の元で、各提案が箇条書き

>具体的な内容としては、プロデューサー&監督&指揮者等の管理職的視点から、個々の音楽家をマネジメントしているかの様な表記となっており、特段に序盤練習方法の章ではその色合が濃いです。

>練習計画の立て方から、呼吸法や旋律の取り方に工夫を加えて、苦手箇所の克服を目指したりと、感覚的には先生のコーチングを受けている様な印象です。

> 一方で中盤以降は、メンタル不安にルーティンの確立で挑んだり、身体不調から来るスランプには、休息方法や姿勢制御から薬物療法まで至り、350頁程の厚みには多くの悩みに応えられる多様性が内包されています。

歌のボイトレ